�פߪk��

�q�W�ͻ{���_��

�@�B

�e��

�ڭ̱`ť������k������A�O��|�t�ͪk���w�W�B���B���B�D���|�k�A�@�L���G�W�����M���A���Ͷ������_�B�������@�ҡB�D�D���ײߡC�ҥH�ڭ̭n�M����O�W�A�n�n�{�ѭW�A�q�W����|�O�L�`�k�A�L�`�k���O�W�A�O���u�ꪺ�A�G���n���ۡC�M�ᤧ�W�O���ͤ��G�{�A�]�O�G�����]�A�L�h�@�ҳy���~�A�����ͤw�M���W�A�p��ӳo���_�����ͤ��]�t�A�ӥB�n�@����_�A�Y���ͧ@������_�A�ӥ��٬O���D���A���^�C�ӭn�@����_���ͤ��~�]�A�N�n�η��ͤ��k�A�]�N�O�@�L�һ����Ѧ�k�A�n�h�Ҫ��A�ҧ@�n����C�Y������ئ�k�A�Ӥ��h�������u�ҡA�o�N�O�Y���{����k�A���Ӥ��m�ߡB�h�ߡB�h���A�h���ͭn���_�O���i��A���ͤ����A�O���W�{���٤��M�B���`�J�A�٬O���㨬���ͤ��n�z�A�ҥH�檺�����٬O���Ұ��ۡA���M�N����ͱo�Ѳ�C�ҥH��B�{���w�W�͡u���M���v�A���Ͷ��u�����_�v�B���͡u���@�ҡv�B�D�D�u���ײߡv�C

�{�b�̭��n���O�w�n�p��{���u�W�͡v�H�Y�L�`���a�{���W�͡A�z�N�o���_�X���ߡA�N����{���z�٦��h�ַ~���n�b�ӥ@�L�q�T���Ө��A�ҥH�{�b�����M�{���W�ͯu��D�z�C�o�|�t�ͤ��٬��u�t�v�A�N�O������ұo�Ѳ��B�D�z�A�o�O�P�~�D��̻{���̤��P���a��C�~�D��̤��O�D�ͱ�ѥH���s���A�N�O�����έצ�A�ɶ���F�۵M�N�ন��A�Ʀܩ���~�D�k�������s���A���o�����n�p��ӭצ�A�H�ܩ�W�榳���A�k�����k�����A�K�����L�q�L��C�{�b���O��Ъ����k�ɴ��A�ڭ��ٱo�y���٬O���Ǹg��i�ݡA�n������W�D�z�A�~��o�_�i�r�ߡA�n�n�ӭצ�C

��ץ~�D�H�ʤ��ʦ��H�N���w���H�a�O�~�D�{�b���ӻ{�Ѧ�ץ~�D�C�~�D�̡@��y tīrthaka �� tīrthika�A��Ķ�@����{�A�^������Oan ascetic�A�Y�O�W��̡Atīrthaka �� tīrthika����q�A�S�Y�����t�������L�q�����P�̡A��worthy, sacred�ȱo���A���t���A�o�O������X�{�ɩһ{�������P�̡C����X�{��A�����k�i�̡A�ҥH��к٨�L�Ь����y�A���O�����̡B�W��̡A��ӧY�ܦ��O�~�D��̡F�惡����̤l�̳��ۺ٬O���D�A�٦�иg�嬰����A�٦�ХH�~���g�嬰�~��C�ܫ�@�A�����[�����B�������q�A�~�D�E�����V���ƥ����S�١A�N���u�z�H�~�����k��̡C

�ҥH�u�n���H���q�ߦa�פJ�A�q���f�N�~����M�b�A�ӱM�����Y�@�k�A�Υu�D�ΦU�حh�ݦۤv����k�ӷQ�o���G��A�ҥH�٦����~�СB�~�k�B�~�ǡC�u����ХH�~���@���v�СA�Ʀܩ�O�ۺ٦�̤l�~�h�B�X�a�H�A�Y�����n�̧٫߹�צ��ߡA����M�b�N�Q����̡A���M�����H���W��A�o�]�Q�n�o�j�G��̡A�o�ǤH���O�ݩ�@�ǥ~�D��̡C

�Ӧb�L�סA�@��̥@�L���A�̤j���~�D�O�j�ۦb�ѥ~�D�C�]�����H�H�j�ۦb�ѡ]�Y���Q��ùMaheśvara�^���@�ɤ��гy���A�^���j�ۦb�ѡA���o�Ѳ椧�~�D�A�٬��ۦb�ѥ~�D�B���Q��ù�v���C�b�L�צ����Ю{��ǩA�ҥH�S�٬���ǥ~�D�C���ҤT���@�餧���A�H���Q��ù������A�ÿױ��(Brahmā)�Ψ�ù��(Nārāyana)����ҤƲ{�C�̦��~�D�p���I�n���A���Q��ù�v�D�i���Q��ù�`�����ܡA�T�ɤ��@�����R�P�L�R�����ҥѼ��Q��ù�Ѧӥ͡C�S�H���Q��ù�����Ө��A��ŬO���Y�A�a�O�䨭�A���O�䧿�A�s�O���T�A�@�����ͬO�両���ΡA���O��R�A���O��ܡA�o�֬O��~�A�@���ͷ��I�n�ҬO���Q��ù�C

�G�B�@�L�X�ͦ�������k��

�@

����X�a���D�ᤧ�����k�C���ɡA���������b��婳��p������C���|�t�͡B�K���D�A�����R���έW�椧�G��A�Ӧ椤�D�C������k�O�T��k���A���O������T��|�ͤ��k���G

(1)����w���ܡu���O�W�A���O���A���O���A���O�D�v�C

(2)�U��w�U�ܡu���O�W�A�������F���O���A�����_�F���O���A�����ҡF���O�D�A�����סv�C

(3)����w�ҥܡu���O�W�A�ڤw���A���_�F���O���A�ڤw�_�A���_���_�F���O���A�ڤw�ҡA���_���ҡF���O�D�A�ڤw�סA���_��סv�C

�H�W�C�@��ť�k�̳���U�㲴�B���B���Bı�|��ۡA�Y�O���T��U�㦳���]caksus�^�B���]jñāna�^�B���]vidyā�^�Bı�]buddhi�^���|��ۡA�ΤT�P�`���|�t�͡A�G�٤Q�G��ۡC�G�T�B�|���Q�G��ۡC�J�Өӻ������u�T��Q�G��ۡv�A�O���@�L�T��|�ͤ��k���A�C�@��U��|��ۡA�G���Q�G��ۡC�p�W�һ��T��̡A�|�ͦU���ܬ���]�֩w�|�͡A�����O�W�͡B���͡B���͡B�D�͡^�B�U����]�����W�������A�������_�A�������ҡA�D�����ס^�B�Ҭ���]���W�ͤw���A���ͤw�_�A���ͤw�ҡA�D�ͤw�ס^�C

�{�ӻ{�Ѧ��T��A�U�㦳�|�ۢw���]caksus�^�B���]jñāna�^�B���]vidyā�^�Bı�]buddhi�^���|��ۡA�ΤT�P�`���|�t�͡A�G�٤Q�G��ۡA�p�������٤�����F�ѡC�ڡm�j�i�C�F�סn���A������ı����q�G

(1)���w�Y�k���ԡF���A�Y�Ѫk���F���A�Y�������ԡFı�A�Y�������C�H�W�ͬ��ҡA��t�[���ɤ��W�ͦӱo�W�u�k���v���e��ɡA�Ұ_���L�|�k���ԡ]�Y�L���D���w�L���Dānantarya-mārga�A�Y���}�l�_�������_�����дo�A�Ӥ����дo�һ�ê���צ�A�M��බ�Q�Ѧ��i�L���j�a�i�J�Ѳ�D�A���ɺ٧@�Lê�D�C�^�C�u�k�����v���Ԧ����Y�O�H�F�H���z�Ӥ��ä����A�O���o�W�k�����]�A�٬��W�k���ԡC

(2)���w�[�����q�F���A�M�_���q�F���A�ӤF���q�Fı�Aĵ��q�C�u�[���v���̭W���ʽ�A�����W�W�B�a�W�B��W�T�ءC

(a)�W�W�]duhkha-duhkhatā�^�Aduhkha �Ouneasy, unpleasant; n. uneasiness, pain, sorrow�CDuhkhatā�O�~�ߡB�h�W���ۡC�����|�B�~�ߨ�W�ۤF�A²�����O���W�A������n�ڭ̹M���W�A�Y�O�����W�W�C�W�W���O�����|��ĭ���A�ѫD�i�N(���ΪA)���W���k�A�G�o���ߤ��W�C��Y�O�צ椤���ߩҨ����W�h�B���֡A����T����|�즹�O�W�A�u�W�O�����F�A�O�u������W�����D�F�A�s�W�W�A�]�i�H���W��ۭW�A�Ʀܩ�W�ΥL�H���W�C

(b)�a�W�]viparināma-duhkhatā�^�Aviparināma�Ochange�Bexchange�B transformation(���ܡB��Ƥ��q)�A��̬O�|���ܡB��ơA�W�۷|���ܡB��ơA�p�ר����ư_�A����֨��X�{�A���O�i�ߪ��A���̫��٬O�L�`���ܾE�F�A�i�y���֨����Უ�ͥt�@�إ��h�֨����h�W�C�ҥH��g���A�ѥi�N(�ηN)���֨��k�A�ͮɬ��֡A�a�ɹG�o���ߤ��W�C

(c)��W�]sajskāra-duhkhatā�^�Asajskāra�O��A�O�y�~�A�쬰�y�@���N�A���ର�E�y�ܤƤ��N�C�Y�O�y�@���q�A���q�P��u�~�v�C�Y�O���Q�G�t�_���ĤG��u��v�Y�ݦ����C����۷P�{�@�G�����L�h�@�T�~�]���~�B�f�~�B�N�~�^�C��Y�H���@�����߬��ʡC�Y�O���E�y�ܤơA��sajskāra�Y�O���u�����v���q�C�\�����D�Ѧ]�t�ҳy�A�G�Y���L�`���@���k�C�Ѧ�L�`�����u��v�Y�ݦ����A��ĭ�����u��ĭ�v��Y���q�CSajskāra�^�妳�w�dzƦw�ơB���i�B�Ш|�B�����¤ơB

�t§�B�K���q�C

�����W�B�a�W�B��W�A���i�N�B�D�i�N�H�~�Ҿl���˨��k�A��O�����t�ҳy�A���K�ͷ��E�y�A�G�t�����u�[���v���A�߬ҷP�G�o�A�G�٬���W�C�@�����|����ҵL�`�ӥͷ��E�y�A�G�Ҭ���W����A�h�D�i�N���k���W�W�B��W�G�ءA�i�N���k�h���a�W�B��W�G�ءC�ڭ̪�Ǧ�k�̳������n���[����C

�{�b�F�ѭW�ͤ����H�W�Q�G��ۡA�ӥ|�ͤ��C�@�ͤ��A�Ҧ��T��Q�G��ۡA�G�|�ͦX���A�@���Q�G��|�Q�K��ۡC�ҥH���H�W�ͨ����A�סu���O�W�v�A���ܬ���F�סu��徧�����W�v�A���U����F�סu�w徧�����W�v�A���Ҭ���C���T��̦��i�t�D�B�D�B�L�ǹD�F�p�O�@�@����A�C�@��ҦU�㲴�B���B���Bı���|��ۡA�G��@�W�ͧY���T��Q�G��ۡC

�T�B�Ĥ@�����n�u�u���D�v

���D�B�D�B�L�ǹD���T�A���n�z�ѤΥh���צ檺�u�@�A�ҥH���ӽͲĤ@��ɭn�ਣ�D�C��o�u���D�A�~�h�ͭD�P�L�ǹD�A�o�O����������ƤF�C

���D�wdarśana-mārga�A�S�@���D�B���͡A���ȬO�צ椧����C�Y��̯u���D�ɡA�~�����Z�ҬۡC�ҥH���D�O���p���ұo�͡B�k�G�ũ���u�z�A�P�p���_���Ҫ��B�дo�G�٤�����A�~��٬��u���D�B�κ٤@�ߨ��D�C�ҥH�m���ѽסn�ҥߵ��ĭ������D�A�����u���D�B�ۨ��D�C�ҿסu�u���D�v�A���ڥ��L���O���A���Ұ��ѩʤ��u�p�A�_�����O���H�v(�дo)�A���g�h�b����o�s�����ۡB�M�b�A�M�H��۬۵��A�G�`�٤@�߯u���D�F�ҿסu�ۨ��D�v�A����o������A�Y�Ұ��Ѥ��ۡA����_�ɡA���|�A���дo�٩�ê�C�ۨ��D�S����۬ۨ��D�B�E�߬ۨ��D���O�C��۬ۨ��D����T�߬ۨ��D�P�Q���߬ۨ��D�C

�T�߬ۨ��D�w�Y�@�T�ߡA�[�D�w�߿͡]�[�G�ůu�p�A�D�[�|�ͮt�O�^���ҡA�Y�G(1)�[��ۤv������A���ҧڪšC(2)���Ҫk�šA�ҽѪk�ҵL����C(3)�[��ۥL���Ҧ������Τ@�����A���鮩�ڪŻP�k�Ť��z�C�S�T�߬ۨ��D�t���u���D�A�G�٤T�߯u���D���]�S�@���Һ��_���^�C���D��H�w�_���b�A�o�L���O���A�M���ݯd�l�١A�G����D��A�g�ƫײߵL���O���A�̧��_���Q���١A�H�ܩ�ĤQ����L���D�_�ɷдo�ٻP�Ҫ��٤��ؤl�A���ұo�L�ǪG�C�Q�٪̧Y�G

(1)���ͩʻ٢w�̷дo�B�Ҫ��G�٤��O�_���ؤl�ӥ߲��ͩʡA�ٵL�|���t�ʡA�J��a���D�_���C

(2)����٢w�Ҫ��٤��ѥͤ��@���Ψ�Ұ_�ӻ~�Ǥ��T�c��A�D�ٷ��b���rù�A�J�ĤG�a�_���C

(3)��w�٢w�Ҫ��٤��ѥͰ_���@���A�O�ѥ��D��פ��k�A��ٳөw�B�`���Ψ�ҵo���T�z�A�J�ĤT�a�_���C

(4)�L�ӷдo�{��٢w���۽Ѫk�꦳�A�L�l�H���H���{��A��٥|�a���д����k�A�J�ĥ|�a�_���C

(5)��U����I�n�٢w���ͦ��A�ֽ�I�n�A�ٵL�t�O���D�A�J�Ĥ��a�_���C

(6)�ʬ۲{��٢w�D�����W�����V�η��D���b���ʬۦӲ{�椧�١A��ٵL�V�b�D�A�J�Ĥ��a�_���C

(7)�Ӭ۲{��٢w�����ͷ����ӬۦӲ{�椧�١A�D�٧��ŵL�ۤ��D�A�J�ĤC�a�_���C

(8)�L�ۤ��@�[��٢w�O�L���[�����B�_�A�|���[�椧�G�A�ٵL�[��D�A�J�ĤK�a�_���C

(9)�Q�L��������٢w�����Ԧ�Q�֦������ơA�Ӽ֭קQ�v���ơA�٥|�Lê�ѡA�J�ĤE�a�_���C

(10)��Ѫk�����o�ۦb�٢w�D��Ѫk�����o�ۦb�A��٤j�k�����Ωҧt�èéҰ_���Ʒ~�A�J�ĤQ�a�_���C

��Q�a���פQ�Ӧ�H�_���Q���١A���ұo�Q�u�p�A�G���ĦܲĤQ�a��k���o�ۦb�A���|���L�Ӥ��Ҫ��٤Υ��B�дo�٤��ؤl�A�Y�_�����l�٤��J�p�Ӧa�A�[���@���١A�X�٤Q�@���١C

�Q���߬ۨ��D�w�Y�@�Q���ߡA�[�w�߿͡]�[�|�ͤ��O�ۡ^���ҡC���Q���߬O�[���䮩�|�ͤQ����ۤ���A�i�J���D�A�H�L�|���{�[�|�ͩұo���Q���ش��z�A�٬��Q���ߡC�|�͡A�p�e�O���W�B���B���B�D�|�دu�͡C�Q����ۡA�p�e�z�Y�b�ײ��[�����L�{���A��|�ͦU�۲��ͥ|�Ӥ譱���z�ѻP�[���C���D��Y�٭n�H�[�{�����ۡA�Y�O�u���D�A�O�w�ұo�A�G�o���Q���߶꺡�A���N�L�|���C

�w�o�L�|���̡A���_�����ɡB��ɡB�L��ɵ��T�ɤ��дo�A���ұo��Яu�z�]�X�@�����^�����z�C�Y��z�L�I�w�A��{�[�@���Ҥ��A���g�y����r�������A�ӨϦ�Яu�z�����e�{�e�B�ߤ����@�ػ{�Ѥ�k�A�i���O�������ۡB����r�ۡC�����{�Ѥ�k�A��p����Ф��A�S�H�|�ͧ@���{�ѹ�H�A�٬��u�t�Ͳ{�[�v�A��Y�����[�T�ɤ��|�͡G���t���ɤ��u�W�͡v���[���A�D�Ͱ_�L�|���u�k�Դ��v�A���S�Ͱ_�u�k���v�F���t��ɡB�L��ɤ��W���[���A�Ͱ_�u���Դ��v�B�u�����v�C

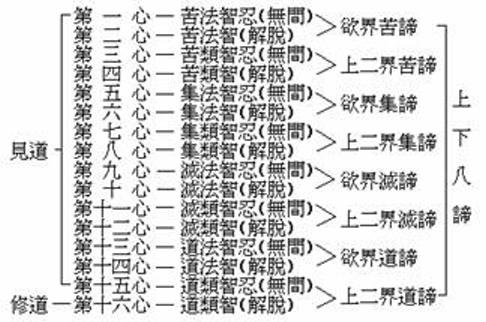

���Դ��P�k�Դ�����O�H�q�K�ԤK�����[�ӡA���e���z�ѡC��u���D�v�[�|�ͮɡA�ҥ͵L�|���ԡB���A�U���K�ءC�Y�W�z�Ҵ����D���Q���ߡA�S�@�K�ԤK�[���Q���ߡC�ҿפK�Ԫ̡A�䤤�e�|�̧ԥi�L�ұ��ɤ��|��(�W�B���B���B�D)�A�Y�W�k�ԡB���k�ԡB���k�ԡB�D�k�Ե��|�k�ԡF��|�̧ԥi�L�Ҧ�ɡB�L��ɤ��|�͡A�Y�W���ԡB�����ԡB�����ԡB�D�������|�����C²�n���O�H�ԥ\�����@���T�ɡB�|�ͤ��u�z�A�ҥH�٧Դ��C����ɮ��ұo�١u�W�Դ��v(���M�A�W�Y�o���B���B�D�Դ��C)�M��A���ɡB�L��ɽѪk���A��@�����I�Ҭɤ��A�̵M�Χԥ\�����ۡB���@���Ҭɤ��ۡA�p�����Ҷq�Y�O�סu���Դ��v�A�Y�O��@���W�͡A�Y�١u�W���Դ��v�A�H��A�ұo�u�����Դ��v�B�u�����Դ��v�B�u�D���Դ��v���C

�H�W�ҭz�A�p���T��(���B��B�L��)���e��U�K�ԡA�O���צ椤���[�ӡC���u�ԡv�̪즳�p�u�Ԫ��t�v�A�Ԥ@�����f�ҡA�ण�j�h�������f�ҡA�G�S���٧d�B�ԭ@�B���ԡB�Գ\�B�ԥi�B�w�Ե��N�A��u�w�ԡv�ɤw���_�Ѫk�����ۡC�]�N�O��������ۨ��L�H���V�d�B�o�`���Ӥ��ͽQ��(����)�A�Φۨ��J�W�Ӥ��ʤ�(��B�L���)�A���鮩�ۤߤ��ʤ��{�[�Ҷq�A�p����o�K�Ԫk�A�Y�O���Ү���o����һ����u�u�z�v�A�Y�O�ߦw����z�W�C

�A�̥H�W���K�Դ��A�ӥ��_�T�ɤ����b�A�o�J�L���D�C���b�J�_�A�߹��[�Ӥ����A�h���N�K���A�����ԥ\�ӱo�ۦb���ߡA�O�������ԡA���Y�i�O�u�k���v�A�Y�O�o�W�k���B���k���B���k���B�D�k��(���ɤ��o)�A�W�����B�������B�������B�D����(��B�L��ɤ��o)���A�O�����o�Ѳ�D�C�ҥH�Ԫ̬O�����]�A���̬O�Ԥ��G�]�C

�`���@�U�A�k�Դ����ԡA�O�t�[���ɤ��W��(���B���B�D����)�A�O�ԥi���ɪk�z���L�|�ߡF��Y�ӤF���ɤ��W(���B���B�D����)���L���D���C�����Դ��O�t�[��ɡB�L��ɤ��W�͡A�o�W�������e��ɡA�Ұ_���L���D���C�Ǧ��A���B���B�D���T�ͥ�U�ͥ|���A�h�{�[�|�͡A�@���Q���ش��z�C�W�����ұo�A�A���[�ӡA�Y����ұo���B���B�D���ͤ������C�ҥH�W�����ݩ�G�A�Y�o�Ѳ�D�F�W�����u�ԡv�ݩ�]�A�Y�L���D�צ椤����k�C

�|�B�H�W�Q�����ұo�l�J���Ī�a�춥

�����D�P�D�B�L�ǹD�X�٬��T�D�C�ҥH�n���D�A���פW�z�{�[�|�͡A�H���o�L�|���C���D�O���Ө�z���צ涥��C���D�H�e�̬��Z�ҡA�J���D�H��h���t�̡C���ĭY�J�u�B�ۤG�ب��D�ɡA�Y�ͦp�Ӥ��a�Ӧ��ߦa�]��a�^�C

�䦸�A���D������餧�Ƭۤ��Х[�H�ײߤ���A�Y�O�u�D�v�A�P���D�X�٦��ǹD�C�۹�A�L�ǹD�S�@�L�Ǧ�B�L�ǪG�B�L�Ǧa�A�N���J�J�s�����̰����ҡA�ӹF��w�u�L�Ҿǡv����C

�D bhāvanā-mārga�w�Ƽƭײ߹D���N�A�S�@���ǹD�C

1.��p�����A�D�D�D��ɡA�_�L�|���A���ҥ|�ͤ��u�z�A�u�z����[�ײߡA�D���_���T�ɤK�Q�@�~���״b�C�D�A�Y�C�i�B�q�J���q�F�J�C�i��L�|���P�|�ͯu�z�����A�ú��ӳq�J�I�n�A�G�٬��D�F�۷���|�V�|�G�����w�y�G�B�@�ӦV�B�@�ӪG�B���٦V�B���٪G�B��ù�~�V�����̡C

2.��j�����Ѥ����A��a�����ߥH��A�ܲĤQ�a�̫�ת���L���D�A�٬��D�C��䤤���A�s���_�����D���ɩ��_���̥H�~���l�١A��Y�_���@���ѥͪ��Ҫ��٤��ؤl�A���ұo�G��̤����G�A�ӹ��ײߵL���O���F���L�{�ݭn��w��̡A��ˡB��o���q�F�̡A���ϬV�b�g�����Ѫk�o�H���ߤ��Ҩ̡C��̦X�١A�Y�O����˦H�k���Ҩ̡A���ұo�Ӳb�k���Ҩ̡C�p���ѩv�һ��A�ѭt�D�A�_���дo�١B�Ҫ��١A���ұo�I�n�B�д����G�A���G�G�Y�٬��G��̪G�A�ΤG��̧��G�A���D�ײߤ��̮��ӹҬɡC�S�W�O�����A���_�����дo�B�Ҫ��G�١A�Y�O����ˤ��k�F���ұo���I�n�B�д��G�G�A�Y�O����o���k�C

�L���O���w�L���O����o�̬۷����³�쵥���줤���ĥ|��]�ײߦ�^�F��۷���T���餧�צ椤�A�ĤG�P�ĤT���餧�j�b�C�S�p���ĤQ�a�����A�צ��_�Ҥ����ǤD�b��G���פQ�iù�e�A���_�Q����(�w�p�W�z)�A�A�ҤQ�u�p�F���笰�@��D�����ġC

�Q�u�p���W�٦p�U�G

(1)��u�p�w�Y���U�����G�Ť��z�C

(2)�̳ӯu�p�A�����������㨬�٩Ү����u�p�A�H��㨬�L�q�\�w�A�G�ٳ̳ӡC

(3)�Ӭy�u�p�A�q�u�p�y�X���СA����L�Ь��Ӥ��N�A��Ф��ڥ��Y�O�u�p�C

(4)�L����u�p�A�Y���������۪���H���N�C

(5)���L�O�u�p�A�ץͦ��P�I�n���G�A�Y�g���@�p���N�C

(6)�L�V�b�u�p�A�Y�u�p�W�V�V�b���N�C

(7)�k�L�O�u�p�A�ׯu�p�w���ͷ����ۡA�G���צۦ�k�ӽפ��A���鬰�@�C

(8)���W��u�p�A���_�дo���ë��J����A�ײM�b���k��L�ҼW�A�Y���W����ۤ��N�C�@�������u�p�A�Y��ۦb�ܲ{�U�اΪ��P��g�A�G��٬ۤg�ۦb�Ҩ̯u�p�C

(9)���ۦb�Ҩ̯u�p�A��|�Lê���o�ۦb���N�C

(10)�~�ۦb���Ҩ̯u�p�A�Y�o�@�����q�B�`���B�I�w�����f�N���@�Φۦb���N�C

�W�O���~�A�Z��v�Хͬ����A�`��иq�вz�Ӥ��й��צ�̡A�Һ٭D�C�̤p����СA�H�פT��B�|����(�ܡB���B�ԡB�@�Ĥ@�k)�����dzƭצ�]�C��K�^���l�̡A��͵L�|���A���ͤJ���D�C�j���h�H��a���J���D�A�G�ٵ��Ĥ���a�����D�A�ĤG�a�H�W���D�A�ܲĤQ�a�P��G��i�ٵL�ǹD�C�K�ХH�l�Ͳb�д��ߤ���A�٬����D�C�H�L�|�����էP�_�D�z�̡A�٬��M�ܡ]�M�_²�ܡ^�A���D���M�ܤ��@�����A�G�٬��M�ܤ��A�S�٬����M�����w�A���L�|���Ӱ_�L�|�w�C�ܩw�B�����w�B�C����w�B�K�ڥ��w���ѥ͡C

���B�����G�줧���D��������

�m�����ѽסn���G�u�u���D�A�קY�һ��L���O���A���ҤG��(�ڡB�k)����u�z�A���_�G��(�дo�B�Ҫ�)���O�H�v�C���h�b���A�Ƥ�s���A�Ӭ۵��G�A�`���@�ߡC�v���~�O�@�ߨ��D�A���Y�o�A���D�B�o�D�����F�A�O���u���D�C�Y���H���ױo�h�n�A��������O����ۤv�w���ߨ��ʡA���f�N�T�~�����㤣�b�A����w���ۤߡA�ߩ��H���ʡH�ҭn�H�W�ҽͨ��D���S���A��ӪG��Q�H�ҥH�����n�b���D�줤�A�[�H�ӽסC�u�u���D�v�[�A�p�U���N�G

(1)�G�u�[��v�\�w���N�ӥͤ����_�дo�ڥ������L���D�A�״��O���D���|���ڤ���w�ܡB���B�ԡB�@�Ĥ@�k�A�S�٫e�[��C

(2)�G�@�����ҩ���u�z���Ѳ�D�A���A��h�b���A�M�D�O���ҧ@�C�H��P���A�G�٤@�ߡF�S�H��L���O���A��|�u�p�A�p���_�ҡA�G�٨��D�C

�̡m�����ѽסn���A���즳�u���D�B�ۨ��D���O�A�w�z�p�W�C�Y�J�ӽפ��A���D�������J�I�n���ҬɡA�α��F��I�n���t�D�A�ҬO���ʡA�G�S�٨��D�����ʡC�S�]�Ҧ����t�D�ҥO���дo�A�٬����͡A���D�O�����͡]�Z�ҡ^���͡A�G�S�٨��D�����͡F�O�G���D�S�٥������͡B���ʨM�w�]�M�w����I�n���N�^�C���D���_�]�S�@���D�_�B�����_�^���дo�A���٨��b�F�D���_�]�S�@�D�_�B�ש��_�^���дo�A���٭״b�C

(1)�b�@�������w�{�[���D�W�B���B���B�D�|�ͤ��L�|�����G�ءA�Y���_���b���L���D���P���_�|�ͯu�z���Ѳ�D���C�H����[���H�A�_�i�����K�ԤK�����Q���ߡA�w�p�W�z�C�A�|�w

�Y�[���ɭW�ͩұo���W�k���ԡ]�L���D�����^�B�W�k���]�Ѳ�D�����^�A�[��ɡB�L��ɭW�ͩұo���W�����ԡB�W�����F

�[���ɶ��ͩұo�����k���ԡB���k���A�[�W�G�ɶ��ͩұo���������ԡB�������F

�[���ɷ��ͩұo�����k���ԡB���k���A�[�W�G�ɷ��ͩұo���������ԡB�������F

�[���ɹD�ͩұo���D�k���ԡB�D�k���A�[�W�G�ɹD�ͩұo���D�����ԡB�D�����C

�H���Q���ߡ]�b���^�{�[�Ͳz�A�٬��t�Ͳ{�[�C�䤤�H�e�Q�����ݩD�A�S�٨��D�Q���ߡF�D�����w�@���[�M�|�ͪk�A�G�ݩ�D���d��]�p���^�C���T�ɤE�a���״b�A�D�U���W�W�~�B�W���~�A�D�ܤU�U�~���E�~�A�X���K�Q�@�~�A�D���_�״b���D�L�{�C����Ҫ̦Ө��A���D���w�y�V�A�G��ĤQ���ߡ]�D�����^�Ҫ�G�]�w�y�G�^�F�M�ﲧ�ͦ�]�Z�Ҧ�^���W�V�Ҫ̦Ө��A�����H�@�U���צ��|�������[�A�~�w�_���״b���@�����A�G����{�ץi��ĤQ�����ұo��G�B�ĤG�G�]�@�ӪG�^�A�βĤT�G�]���٪G�^�C�D�A�h���H�W���G��D�ܪ�ù�~�V���������q�C

�L�ǹD�w�Y�ұo��ù�~�G��A�̨��O�ھ������C�A�i���h�k�D�ܤ��h�k���C�ت�ù�~�A���~�A�[�Wı�B��A�μz�Ѳ�B�ѸѲ�G�̡A�٬��E�L�ǡC�A�̡A�L�Ǥ��H�i�����L�ǥ����D�ܵL�ǥ��w���K�t�D�A�H�εL�ǸѲ�B�L�ǥ������Q�صL�|�k�]�Q�L�Ǥ�^�C�S�w�ڪ̩D�٬��H�H��A��D�٬��H�ѡA��L�ǹD�٬��ɸѲ�F�Q�ڪ̩D�B�D�B�L�ǹD�h���O�٬��H�k��B���ܡB���ɸѲ�C

���B�m���i�F�i�kĭ�����n�ͥ|�t�q�z

�m�t�ͫ~�ĤQ�n���W�ͥ|��K��

�@��������C���Cù痆���P�H�׳B�I���L���C���ɥ@�L�i�l�첳�C���W�t�͡C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C�����W���D�t�͡C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�����C�w��o�Ͳ�����ı�C�_���l��C���W�t�ͥH�q�z���M���C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�H�q�z�����_�C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�H�q�z���@�ҡC�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o��������ı�C����W���D�t�͡C�H�q�z����ߡC�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C�_���l��C���W�t�͡C�ڳq�z�w�M���C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�ڳq�z�w���_�C�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C���W���t�͡C�ڳq�z�w�@�ҡC�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C����W���D�t�͡C�ڳq�z�w��ߡC�Y��p�O�����D�k�C�p�z�䱩�C�w��o�Ͳ�����ı�C�l������C�ک�p�O�|�t�ͤ��C�Y���T��Q�G��ۡC�����o�Ͳ�����ı�C����ѤH�@���]���F���Cù�����C�Ѳ�X���C�����A�ˡC�h�����G�C�祼�p���ۺ٨����ҵL�W�����д��C�ک�p�O�|�t�ͤ��C�Y�w�T��Q�G��ۡC���w�o�Ͳ�����ı�C�K��ѤH�@���]���F���Cù�����C�Ѳ�X���C�w���A�ˡC�h�����G�C��w�p���ۺ٨����ҵL�W�����д��C�����k�ɡC���婳����C�ΤK�U�Ѥl�C���������C��Ѫk���C�Ͳb�k���C���ɦ�i婳������C��һ��k�C���w�ѭC�C婳������C�ڤ��w�ѡC���G�ĤT�C��_�p�O�C�H婳������Ѫk�G�C�@�@�����C�����Y�h�C�a���Ĥe�C�D�O�y�w�C�w���\�D�C���n�ۨ��C�Cù痆���P�H���B�I���L���C���]�@���Ѳ��ͬG�C���O��o�Q�֨ƬG�C�T��k���C����㨬�Q�G�ۦ�C�@�D�F���αCù�����]�뵥�C�ҵL����p�k��̡C�Ѧ��হ�L�W�k���C婳������C�w���t�͡C�q���Ѳ������W�q�C�������������l��C�]���i��ѤѤΤH�C������ӧQ�q�w�֡C�Ŧ��Ĥe�C�D�O�n�w�C�w�߶ǧi�|�j���ѡC���_�|�n�C�i��ۧi�C�g���س��C�n�ܱ�ѡC�ɤj����C�D�w�w�ߡC�y����L�W�k���Q�ֵL��Ѧ����G�C�����Ż���k���ơC�O�G�W����k���g�C�ɤ��l��C�K�U�Ѥl�C�D�g�w�ߡC�H���^��C

����W�t�͡C�ץͭW�ѭW�f�W���W�C�輨�|�W�C�R�O���W�C�D���o�W�C�����@������ĭ�W�C����ͭW�C�Ϳש����Ѧ������C�Y�������E���C�ѥ͵��ͽ�J�X�{ĭ�o�ɱo�B�o��ĭ�ͩR�ڰ_�C�`�W���͡C��]�t�G�C���ͬ��W�C�����ͮɡC�������غب��W�ƬG�C�������غؤ߭W�ƬG�C�������غب��߭W�ƬG�C�������غب����o�ƬG�C�������غؤ��o�ƬG�C�������غب����o�ƬG�C�������غب��N�M�ƬG�C�������غؤ߿N�M�ƬG�C�������غب��߿N�M�ƬG�C���ͬ��W�C�_���ͮɡC���G�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�G�W�ͭW�C����ѭW�C�ѿצ��ɡC�v���v�աC�ֽw���K�C�����Iܼ�C�ݮ��O��C�ߧ��Ӧ�C���鴳�¡C�I�h�t�w�C�ڼ����a�C�Ѧ�G�ѡC���aý�l�C�`�W���ѡC��]�t�G�C���Ѭ��W�C�����ѮɡC�������غب��W���G�C�s���D�ܡC�������غب��߿N�M�ƬG�C���Ѭ��W�C�_���ѮɡC���T�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�T���a�W�C�G�W�ѭW�C����f�W�C�f���Y�h�C���h�յh�C��h�h�C���h��h�C���h���h�C��h�ߵh�C���f�¯f�C��f���f�C��f���f�C�g�f���f�C�H�f���f�C涯f癎�f�C�ڰf�H�~�C�~������C![]() �U�|�n�C痃�}�\ڴ�C�ξl���ب̨��߰_�C���߯l�e�C�`�W���f�C��]�t�G�C���f���W�C�����f�ɡC�������غب��W���G�s���D�ܻ������C�غب��߿N�M�ƬG�C���f���W�C

�U�|�n�C痃�}�\ڴ�C�ξl���ب̨��߰_�C���߯l�e�C�`�W���f�C��]�t�G�C���f���W�C�����f�ɡC�������غب��W���G�s���D�ܻ������C�غب��߿N�M�ƬG�C���f���W�C

�_���f�ɡC���G�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�G�W�f�W�C���W�C���ש����Ѧ������C�Y�q�����Ѧ����E�C�����a�S�C�h���O���C�ط������C�R�ڤ���C��ĭ�}�a�C�Գ��u�C�`�W�����C��]�t�G�C�������W�C�������ɡC��������غب��W�ƬG�C�s���D�ܻ������غ����߿N�M�ƬG�C�������W�C�_�����ɡC���T���W�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�T���a�W�C�G�W���W�C����輨�|�W�C�輨�|�C�Ѧ������C���i�R�C���i�֡C���i憙�C���i�N�C�ӻP���ѡC�@�B����C���O�����C���������C�E���M�X�C�`�W�輨�|��]�t�G�C���輨�|���W�C�Ѧ����C�輨�|�ɡC�������غب��W�ƬG�C�s���D�ܻ������غب��߿N�M�ƬG�C�������W�C

�_���輨�|�ɡC���G�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦��W�C�G�W�輨�|�W�C����R�O���W�C�R�O���C���Ѧ������C�i�R�i�֡C�i憙�i�N�C���P���ѡC���P�@�B�C������Q�C�O�������C���E���C���M�X�C�`�W�R�O���C��]�t�G�C���R�O�����W�C�Ѧ����C�R�O���ɡC�������غب��W���G�C�s���D�ܡC�������غب��߿N�M�ƬG�C�������W�C�_���R�O���ɡC���T�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�T���a�W�C�G�W�R�O���W�C����D���o�W�C�D���o�C��ѩ�D�i�N���n����IJ��A�����ר����ġC�Ѹꨭ��C���o����C���|���J�C�����N�C���M�X�C�`�W�D���o�C��]�t�G�C���D���o���W�C�Ѧ����C�D���o�ɡC��������غب��W�ƬG�C�s���D�ܻ������غب��߿N�M�ƬG�C�������W�C�_���D���o�ɡC���G�حW�C�@�̭W�W�C�G�̦�W�C�G�W�D���o�W�C�����@������ĭ�W�C����ĭ�C�����ĭ���Q���Ѩ�ĭ�C�`�W����ĭ�C��]�t�G�C�����@������ĭ���W�C�פ���ĭ�C�L�`���ʡC�ҭ�ý�w�C�O���a�k�C���t�����C�I���D�ڡC���i�O�H�C�O���a�k�C���W����C�Ȧ��t���C���L�Ӧ��C���w�ٵL�C�Ѧ��]�t�C�����@������ĭ���W�C�p����ĭ�ҩʬO�W�C���w���G�C�H�t�߬G�C�p�O�ѭW�C�W�W�̡ͪC�צ��W�L�`�u��C�O�L�`���W���W�C�u��O�W�C�Y��X�@�C�Y���X�@�C�p�O�W�k�C�k���k�ɡC�@���p�ӡC�۵M�q�F�C��ı�Ż��C�I�]�إߡC���O�}�ܡC�O����F�C�צ��O�L�`�C���O�W�C���O�L�`�ʡC���O�W�ʡC�O�u�O��C�O�ͬO�p�C�D�k�D��C�D�˫D���C�G�W�W�͡C�W�t�̡ͪC�t����C�Φ�̤l�C���O���͡C�ש��C�������F�C��ı���͡C�ѬO�]�t�C�W�W�t�͡C�_���W�t�̡ͪC�O���إߦW�Q�����C�W�t�͡C�L�ڦ��F��Χ̤l�C�Ҧ@�I�]�p�O�W�G�C

����W���t�͡C�שҦ��ѷR�C�ᦳ�R憙�Ѧ��R�C����憙�R�C�p�O�����W���t�͡C�Y�s���̡C�h�G�R�T�R�C�_���T�R�|�R���R���R�C�Τ@�������k�C�@�����|���k�C�@�������H�v�H���o�C�ҦW�W���t�͡C��]�t�G�C�Ҧ��ѷR�C�ᦳ�R憙�Ѧ�R����憙�R�C�ҦW�W���t�͡C�צ��|�R�C�ҬO�L�h���Ӳ{�b�C�W�]�ڥ��D���t�_�C�s���D�ܡC�����a��Ѧ����]�C�W�G�Ͱ_�C�G�����W�W���t�͡C��]�t�G�C�G�R�T�R�C�_���T�R�|�R���R���R�C�Τ@�������k�C�@�����|���k�C�@�������H�v�H�дo�C�ҦW�W���t�͡C�צ��Ѫk�C�ҬO�L�h���Ӳ{�b�C�W�]�ڥ��D���t�_�C�s���D�ܡC�����a��C�Ѧ����]�C�W�G�Ͱ_�C�p���R���C�ҬO�W�]�C�����ڥ��C���W�G�C�p�O�R���C�W���̡ͪC�צ��W�R���u��C�O�R�����W�����C�u��O���C�Y��X�@�C�Y���X�@�C�p�O���k�C�k���k�ɤ@���p�ӡC�۵M�q�F�C��ı�Ż��C�I�]�إߡC���O�}�ܡC�O����F�C�צ��O�R���C���O���C���O�R���ʡC���O���ʡC�O�u�O��C�O�ͬO�p�C�D�k�D��C�D�˫D���C�G�W���͡C�W�t�̡ͪC�t����Φ�̤l�C���O���͡C�ש��C�������F�C��ı���͡C�ѬO�]�t�C�W�W���t�͡C�_���W���t�̡ͪC�O���إߦW�Q�����C�W���t�͡C�L�ڦ��F��Χ̤l�C�Ҧ@�I�]�p�O�W�G�C����W���t�͡C�קY�ѷR�C�ᦳ�R憙�Ѧ�R�C����憙�R�L�l���_�C����ܦR�C�����V���C�I�R���S�C�p�O�����W���t�͡C�Y�s���̡C�h�G�R�T�R�C�_���T�R�|�R���R���R�C�Τ@�������k�C�@�����|���k�C�@�������H�v�H�дo�C�L�l���_�C����ܦR�C�����V���C�I�R���S�C�ҦW�W���t�͡C��]�t�G�C�Y�ѷR�ᦳ�R憙�Ѧ�R�C����憙�R�C�L�l���_�C����ܦR�C�����V���C�I�R���S�C�ҦW�W���t�͡C�צ��|�R�C�Y���_�C���M���C�������R�C�ᦳ�W�G�C�����Ͱ_�C�Y�w�_�C�w�M���C�w���w�R�C�ᦳ�W�G�C���_�Ͱ_�C�G�����_���C�W�W���t�͡C��]�t�G�C�Y�G�R�T�R�C�_���T�R�|�R���R���R���@�������k�C�@�����|���k�C�@�������H�v�H�дo�C�L�l���_�C����ܦR�C�����V���C�I�R���S�C�ҦW�W���t�͡C�צ��Ѫk�C�Y���_���M���C�������R�C�ᦳ�W�G�C����Ͱ_�C�Y�w�_�w�M���C�w���w�R�C�ᦳ�W�G�C���_�Ͱ_�C�G�����_���C�W�W���t�͡C�Y���W���t�͡C��W�Ǧv�C��W�w�Z�C��W���@�C��W�k�̡C��W����C��W�L�~�C��W�L�f�C��W�����C��W�L�K�M�C��W�L���o�C��W�w���C��W�M�D�C���W�I�R�C��W���ơC��W�N���C��W�w�֡C��W���ʡC��W�I�n�C�p���I�n�O�u�W���C�O�ѨF���s���G�G�C�p�O�_���C�W���̡ͪC�צ��W�I�n�u��C�O�I�n���W�����C�u��O���C�Y��X�@�C�Y���X�@�C�p�O���k�C�k���k�ɡC�@���p�ӡC�۵M�q�F�C��ı�Ż��C�I�]�إߡC���O�}�ܡC�O����F�C�צ��O�I�n�C���O���C���O�I�n�ʡC���O���ʡC�O�u�O��C�O�ͬO�p�C�D�k�D��C�D�˫D���C�G�W���͡C�W�t�̡ͪC�t����Φ�̤l�C���O���͡C�ש��C�����ѤF�C��ı���͡C�ѬO�]�t�C�W�W���t�͡C�_���W���t�̡ͪC�O���إߦW�Q�����C�W���t�͡C�L�ڦ��F��Χ̤l�C�Ҧ@�I�]�p�O�W�G�C

�����W���D�t�͡C�Y�D�Y�t��C��L�h���Ӳ{�b�C�W����_�C���ˡC���ܦR�C��ɡC�����V�C����C��I�R�C�����S�C���_�O��פK��t�D�C�h�O�������䱩���y���~���R���ԥ������w�C�����C�t�̤l�C��W�䱩�W�C�䱩���C����䱩���C��D�䱩�D�C�L�|�@�N�����C�Ҧ���k²�ܡC��²�ܡC�̷�²�ܡC�ѤF���F��F�C���\�q�F�C�f���o���Cı���z��C�i鉢�٨��C�O�W�����C���䱩�C���t�̤l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N�����Ҧ��䱩�C���䱩��䱩�C�M�D�C���M�D�C��M�D�C���V�C�����V�C����V�C�O�ߩ��k麁�ʦ���C�O�W���䱩�C���y�C�t���l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N������ܤO�G�C���쨸�R�y�|�c��C��l�y�c��ұo�L�|�C�����C�ӻ����C�����C�������C�I�R���C�L�@�L�y�C��˨��@�C�����C������աC��Ҩ���C���Ƥ��ƩʡC���V���V�ʡC�L���y�~�C�O�W���y�C���~�C�t�̤l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N������ܤO�G�C���쨸�R���T�c��C��l���c��ұo�L�|�C�����D�ܵL�����~�C�O�W���~�C���R�C�t�̤l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N������ܤO�G�C���쨸�R���y�c��ұo�L�|�C�����D�ܨ��y�L���~�C�O�W���R�C���ԡC�t�̤l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N���������Ժ�i�C�i���ղr�C�K������C�y�N�����C�O�W���ԡC�����C�t�̤l�C��W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N�����Ҧ����C�H���M���Щ��C���Ѥ����C���|�C�����k�ʡC�����O�ʡC�O�W�����C���w�C�t�̤l�C���W�䱩�W�C�D�ܩ�D�䱩�D�C�L�|�@�N�����Ҧ��ߦ��C�����C����w���C�������áC��������C�ߤ@�ҩʡC�O�W���w�C�p�O�һ��K��t�D�C�ξl�L�|��C�W��W���D�C�p���t��O�u��C�D�s�����W��I�n�C�G�p�O�t��C�W�D���̡C�צ��W�t��u��C�O�t�榹�W���D�C�u���O�D�C�Y��X�@�C�Y���X�@�C�p�O�D�k�C�k���k�ɡC�@���p�ӡC�۵M�q�F�C��ı�Ż��C�I�]���ߡC���O�}�ܡC�O����F�C�צ��O�t��C���O�D�C���O�t��ʡC���O�D�ʡC�O�u�O��C�O���O�p�C�D�k�D��C�D�˫D���C�G�W�D�͡C�W�t���̡C�t�Ѧ�Φ�̤l�C���O���͡C�ש��������ѤF�C��ı���͡C�ѬO�]�t�C�W��W���D�t�͡C�_����W���D�t�̡ͪC�O���إߦW�Q�����C��W���D�t�͡C�L�ڦ��F��Χ̤l�C�Ҧ@�I�]�p�O�W�G�C

(����)