�ոѡm�Ѳ`�K�g�n������(1-65)

�ոѡm�Ѳ`�K�g�n������(1-65)

(���g�峹���i�Ȳ��~�h�Ҽ��A���g�P�N�A�ФŤޥ�����C)

�@�B�ǫ~(��)

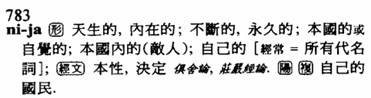

nijata���b���A�A�ٰO�o��ni�O�����A��ja�O�͡B�Wta�O�p�C�@���\�w�۬O��͢�ۤ����ұo���A�M��ۤ��ұo���k�|�ۤv�͡A�k�Ѥ��ҦӦ۵M���͡A�ҥH�A�n�ҥ����k�A�����k�N�O�q�A���۩ʤ��ҫᲣ�ͤ@���k�C�ҥH�K�и̭��O�ܲ`�A²��X�ӱx���r�N�|���͵L�q�q�I�ҥH����²�欰����A�̤S�n�ӾDZx��H���X�Ӧr�N�[��L�q�q�I�Ҧp���@��mah2�̭��N���ܲ`���N��A�A��mah2�O�j�Ama�O����H�O�Ĥ��y���Ĥ��r�C�b�o�ӡuka ca 6a ta pa�v���y�[�c���Ama�O�Ĥ��y�̭����Ĥ��Ӧr�A�C�@�檺�Ĥ��Ӧr���O�b���j�šB�I�n�A�O�o�ܡH�]�A�u{a�Bña�B5a�Bna�Bma�v�A�I��o���Ӧr���b���šB���I�n�C�ҥH�A�@�ݨ�G�y�̭��A�u�n�X�{�o���Ӧr�A���O��Ӫ�L���N��A�O�n���I�n�A�ҥHma�O�I�n�A�̭����Ĥ��Ӥj�šA�Ť��S�ŴN�j�šA�j�Ť]���٬����šC��ha���ɭԧA��ha�O�]�A�]���ߪ��N��A�o�w�ߤ��w�ߪ��ߡA�ҥH�A�@�o��I�n�N���w�ߡC�A�ݨ�mah2�N�ŰڡB��U�@���B���n���ۡI�A�����b��s�G�y�A�o�ӲL�C�y�O�ڭ̤@��Z�Ҧb�ݪ��A�ݫe�������藍��Ӥw�F�u�������K�N�b�o�Ӹ̭��A�o�ӬO�ͱK�и̭���������ئ�����Ҫk�C�Ѹt���ұo���\�w�ۡ]�������\�w�ۡ^

�u�s�j�k���֩ҫ��C�v�]��^

���B�ڪ̬��W�W���q�A���B�աB��B�ޡB�������ڡA�U����Y���B�ɾi���B���ѵ��A�Τ��@���Ƶ��|�Ư�W�W�A�G�߬��ڡF�k�k�G�ڡA��Ѧ������O�k�k�A�ΧO���άۡB���������W�W���q�F�R�کP������B����A���W�W���q�F�N�گ���ᦳ�Φۦb�H��A�G�Ʀ��W�W���q�F�����H�W�g�����H�v�A��V���W�W���q�F�����ڤΤT�L�|�ڡA�W���ѲM�b�k�A�Y��b���W�W���q�A�G�߬��ڡC

�W�@������G�Q�G�خڡA�n�����̭����@�ǦW�ۡA�߮ڡB�֮ڡA�ҥH�|�X�G�Q�G�خڪ����ӡC���B�ҿת��ڡA���|���W�W�N�ڡF�@���k�������Ӫ��N�q�A�a�W�W�W�N���ܡA�N��i�@�B����F���S�����q�z�C���B�աB��B�ޡB�������ڡA�U����Y���B�ɾi���B���ѵ��B�Τ��@���Ƶ��|�Ư�W�W�A�G�߬��ڡC

�m���i�F�i�j�i�C�F�סn���G�ݡA�Y�W�W�q�O�ڸq�̡A�֩��W�W�C���A���ک�|�B�W�W�C�@���Y�ۨ��B�G�ɾi�ۨ��B�T���ѵ��̡B�|�@���@�ơC���Y�ۨ��̡A������������㨬�A���ڭY�ʡA�H�����[�A�G���Y�������W�W�C�ɾi�ۨ��̡A�Ѳ��ڬG���n�c��A�˦M�N�w�A�O���[���C���ѵ��̡̪A���Ѥά����k�̦��ӥ͡A�@���@�ƪ̡C�߲��ڨ���D�l�ڡA�ծک�|�B�W�W�C���ѵ��̡̪A�Y���Ѥά����k�̦��ӥ͡C�@���@�ƪ̡A�ߦծڻD�n�D�l�ڡC���l�v���A���ھɾi�ͨ����ӡA�ծھɾi�k�����ӡC�_�����̡A���ڡB�ծڭѯ�ɾi�ͨ��k���C�ɾi�ͨ��p�e���A�ɾi�k���̡A�Ѳ��ڬG�˪h�A�ѦծڬGť�D���k�A�Ѧ���ަp�z�@�N�C�k�H�k��A�D�ܮi���ұo�I�n�C�O�G�g���A��ءB��ӡA���a�G�ڡA�ײ��P�աC

�����ջ�ި������ڡA�b�ڭ̨��W�ä��}�_�F���b�צ���W�D�����n�A�b�p�ӡB���Ī����W�N�@�˼W�W�F�C

�����ڦU��ڭ̲��Y�ۨ��B�ɾi�ۨ��B���ѵ��A���ͳo�ӷN�ѤߡA�N�����ѡB���ѡB���ѡB���ѡB���ѳo���ѵ������\�ΡA���D�U�ڦU�O���Ѫ��N�q�C�Ӿɾi�P���Y���{�סA�h���C�H�צ�Ҭɤ����P�A�Өϳo���ڬۦb�W�W�q�z�W�����{�禳���P�C�ܩ�u���@���ơv�A�o�̪����@���ơA���O���Q�K���@�k�A�O���ѮڦU�Ѥ��@�C�H�W�|�بƯ�W�W�A�o�ӥߩ�ڡA�]���W�W�q���P�A��O�Ҫ��{���W�W�N�ڴN���@�ˡC�Y���ΤQ�K���@�k�������ܡA�N�u����~���A���ġB�n�D�h���㨬�A�G�٧@���@�C�@�����Q�K�ؤ��@�k�A���ĥH�U�t�̳��S���C

�t�~�A�k�k�G�ڡA��Ѧ������O�k�k�A�k�͡B�k�ͳo�өʦV���P�A���c���P�A�ҥH�b�������O�k�k�ۮɤ~���o�G�ڡC�H�ΧO���ά��A�C�ӭ��餣�P�B���ͭ��餣�P�A�H�Ϋ᭱�������ڡB�W�֡B�~�ߡB�˳o�����o�ǡA�]�����@�ˡC���������]���@�ˡA���W�W���q�A�o�����_�ӳ����W�W���N�z�C�H�R�������A�P���A�o�Ӥj�a���㨬���A�s���P���A���ͭY�b���j���ܡA�C�ӳ����o�ӷ~�t����O�A�ҥH����B����C����A�N�O�ڭ̪��R�ڤ��q�ͦ��A�@�ͤS�@�ͪ��A�u�n�O�A���@�Ӱ���������A�������o�ӲߩʡA�N�|�p���F��ù�~�B����͢�̴N�S���o�زߩʡA�ҥH͢���|�h�����A�R�ɤ��ɳ��S����ê�C�@�몺���ͪ��R�گ���B����A�o��Ӧb���Ĩ����A���W�W���q�A͢�n���N���B�n��N��A�����۴N�����ۡC����R�B���ӥX�͡A�N���ӥX�͡A�o��͢������x�����C�ڭ̤@��Z�ҩҿת��R�ڴN����A�O�H�~�Ө��ͪ��w�w�]������~�١A�ҥH�P�l�]�t��A�K�Ө��͡A�Ѥ��o�H�I�]���ڭ̻��O�ѷ~�Ө��͡F�ܩ���ĭn�ӡA�h�O͢��ܭn�Ӵ粳�͡A�ҥH�Ө��͡C�G�o��̦����G�e�̤Z�ҳ��O�~�O�ިӪ��A��̵��īh�O�D�ʡB���@�Ӫ��C

�N�گ���ᦳ�A�ᦳ�N�O�A���ͧ��F�٦��U�@�͡A���O�u�����ͧ��F�N���F�F�������{�ȥ���͢�ϥͬ��x�F�h�Ӥl�N�O�̫�͡A���ͥX�ʹN�O�̫�͡A�H�ᤣ�A�Ө��ͤF�A�o�O͢���ⴤ���A�]������͢�n�ӡA�O͢�ۤv�o�@�n�Ӫ��C�H�Φۦb�H���A�H͢���欰�B͢���@�O�A�n�ӴN�ӡA���ӴN���ӡA�ҥH�A�G�Ʀ��W�W���q�A�b����ᦳ�Ϊ̦ۦb�H��譱�A���������P���N�q�C���b�᭱�������A�~�߭W�ֱ˳o�����A�H�W�g�����H�v�A��V���W�W���q�A�V�N�O���V�k�A�k�]�O�V�A�c�k�]�O�V�A�ҥH�o�c�k�@���A�ڭ̴N�|�����A�ҥH�����O�W�W�V���A�o�O�~�O�A���O�A�n���n�����D�C�A�٨S���ר��ù�~�B���ĹҬɪ��ܡA�N�O�H�۷~�O�Ө��A���n�N���n���G���A�����n�N�����n���G���C����͢�]���ұo�۷����ۦb�ߡA�ҥH���W�W�q�A���o�����S���@�ˡA�~�߭W�ַӼ˥i�H��{�b͢�����ߤW�A���O��N�q���P�A��ڭ̤@��Z�ҩҨ����~�߭W�֤��@�ˡC

�t�~�������ڤΤT�L�|�ڡA�W���ѲM�b�k�A�L�|�A�ڭ̻��o�Ӧ��n�D�B���ġB�T�ؤ��P���ҬɡC���k�A�`�@�����өΤE�Ӥ��P���ҬɡA�o���O���@�Ӫk�W�٤@�ˡA�j�a���ҴN�@�ˡA�]�����e���P�B���ҹҬɤ��P�A�ҥH�ұo�쪺�L�|�ڦW�٤]�|���P�C�Y���f�N�T�~�M�b���ܡA�T�L�|�ڭѨ��F�p�G�A���~�M�b�Ӥf�~�B�N�~���b�A�Ϊ̬O���~�B�f�~�b�ӷN�~�٤��M�b�A�o�ӳ��٤��s���I���B�f�O���N���X�ϡA�i���N�O�̮ڥ����A�N����f�P���A�ҥH�ȬO���B�f�M�b�̡A�����o�N�~�u���M�b�F���O�N�~�M�b�̡A���B�f�o��Ӥ@�w�|�M�b�C

�o�˭Y�L�|���ұo���ܡA�T�~�M�b�N������f�N�M�b�A�N�i�H�ӥ[�����͡C�B�o�����ڸ�Ӹѩw�A�٦��o�ӧ٩w�z�������A�]���|�Ͱ_�C���O��(����chanda�^�B�Ӹ�adhimoksa�B��smrti�^�B�wsamādhi�B�zprajñā)�A�A���צ�N�S���A���צ�h�o�@��H�ҨS�������ӹҬɧA�N�|�{�_�ӡC�Y��b���W�W���q�A�ҥH�A�Ҧ������ڡA���i�H�W���ڭ̪��M�b�k�A�צ�N�O�n�M�b�ڭ̪��ߡA�Ӧb���Ĩ����A͢�����߬O�����Ī��A�㨬�Ŧ����G������[�A���ù�~�����Ŵ��٭n�i�@�B�C�ҥH�A�o�ӲM�b�k���T�������ҬɡC�G�o�dz�����߬����A�N�O�G�Q�G�خڡC

�@

�Y�N�G�Q�G�ڤ���Ө��A�k�ڡB�k�ڬ����ڤ��@�����A�õL�O��F�T�L�|�ڥH�N�ڡB�T���ڡ]�ߡB�֡B�ˡ^�B�����ڵ��E�ڬ���A�ӵL�O��A�G���餧�ƹꬰ�Q�C�C

�Y�N�G�Q�G�ڤ���Ө��A����M���@�ˡA�O�ũʡA���k�ڡB�k�ڬ����ڪ��@�����A�N���O�ڭ̨��骺�����A�ҥH�o�s����w�p�A�x��ǹL���A�p�G�O�X�ۡA�d�A�@�X�ۡA���O�ڭ̪��������C�@�ӬO�X�ۡB�@�ӬO����C�p�G�O����A���N�O���B�}�B����B�Y�����}�����A�o�O����C�õL�O��A�o�Өk�ڡB�k�ڤ��P���ʹ��x�A����٨S���o�|�H�e�O�@�˪��A�}�l�o�|�H��A���c�N�C�C�ܱo���P�A�p�G�A�̦��ǹL�Ͳz�ѭ�Ǫ��ܡA�N���D�b�T�B�|�g���ɭԡA�F�L�o�|���U�زӭM�èS����ˡA�M����ƶ}�l�ĴX�g�H��A�|�����P�����A�U�ۤ��ơA�]�N�M�w�k�ͮڡB�k�ͮڪ��άۡA��άۥ~�άO���P�A�����x�ӭM����O�@�˪��C�T�L�|�ڥH�N�ڡB�T���ڡ]�ߡB�֡B�ˡ^�B�����ڵ��E�ڬ����A�ӵL�O��A�W�������k�ڡB�k�ڡB�T�L�|�ڸ̭����N�ڡA���̭����T���A���ڢw�H�B�ԡB���B�w�B�z�����ڤ����|�ʡA�`�@�E�Ӫk�A�O�@�˪���ӵL�O��A�D�t�~�٦��@����A�G���餧�ƹꬰ�Q�C�A�ҥH�o�˧⥦����@�˪���h�����ӡA�N�ܦ��Q�C�C

�@

�֪̱�ysukha�A���u�W�v����١A�Ψ��֮ɱo�߾A�����Pı�A�S�@�֨��F�笰�����ڤ��@�A�G�Q�G�ڤ��@�A�G�S�@�֮ڡC�Y�Ѩ��B�ߤW�Ϥ����A���A���P���٬��֨��F��߫h�ٳߨ��C���`���@�����~�Ҥޥͤ��G���A�G��~��ٶ��֨��~�C

�]���ͨ�߮ڡA�ҥH�����i�����Ѥ��A���A��{�ѤG�Q�G�ڪ����ӻP��褺�e�C�{�b���֡A�֡A�k���֩ҫ��A�o�Ӽ֡A�֪̱�ysukha�A�o��su���n���N��Fkha�p�G�O�x��r���u�X�v���ܡA�A���D���O�šA�ŵL�Y����u��ּ֡Fsukha�O�ּ֡C���u�W�v����١A�Ψ��֮ɱo�߾A�����Pı�A�S�@�֨��F�笰�����ڤ��@�A�ҥH�~�B�ߡB�W�B�֡B�A�[�W�ˡA�Y�O�����C�o���������A�~�B�߬O��ߨ����F�W�B�֬O�鶴�����F�˴N�O�����k�C�צ�k�N�O�ץ���sama�A�A������N������Ƕi�@�B���k���A�A���߭n�M�b�A�n��Ѧߤ@�ˡA���A�߭n�M�b�A�N�~�߭W�ֳ��@�ˡA�ݦ��@�ˡA�n�a�B���f�B���c�����k���@�ˡB�����C

�A����J�����k�A�~����i�@�B���ױK�k�A�ҥH�A�@��p�G�A���DZK�k���ܡA�b�Ĥ@�Ӷ��q�A���������ߡA�A����H�������N�Ǵ�����ġA�s���L�`�Q�A�L�X�Q�u���A�o�ӬO�b�إߧA�������[�C�A�@����B�@���ᴶ����ĥ����A���M�o�ǴN�i�J���Y�T�N�Ҭɸ̭��A���Y�O�����B�M�b���A�ҥH�A�n�i�J���Y�T�N�ҬɡA�A�N�n�ǥ����A���ǥ����ߧA�S�i���F�K�k�A�o�Ĥ@���A�n�h�ǡC�ҥH�o�ӥ������h���n�I�q�ڭ̪����ߤW�h�إߥ����ʡA�q�H�ƪ��̭��h�إߤ@���k�����A�o�˧A�~����C�C���J�t�@�Ӱ��h�����ĹҬɡC

�o�̪��֨��A�N�O�ڭ̪��~�߭W�ֱ˳o�����ڤ��@�A��O�W�����L���G�Q�G�ڤ��@�A�ҥH�S���@�֮��C�Y�Ѩ��B�ߤW�ӰϤ����ܡA�����A���A����ξA�S�r�����P���٬��֨��F��߫h�ٳߨ��A�߲z�W���s���ߨ��C�o�����`���@�����~�Ҥޥͤ��G���A�A�ץ����A���ߩҲ��ͪ����r���b�G�I�B�T�I�����A�G�I�O�߭��I�A�ߪ��w�ߡF�T�I�O�֭��I�A����R��������ּ֡C�ҥH���q���W�����A�A�٨S���i�J�T�I���ܡA�N���h�B�}�h�B��h�A�h�W�ڡF�i�J��߳q���ܡA�h�|���ͼ֨��C�G��~��ٶ��֨��~�A����~�Ӳ��ͪ��֨��C

�@

�֦��h�ؤ����A�Y�G(1)�Ѽ֡A�פQ���A�ͩ�ѬɩҨ����֡C(2)�I�֡A�J�I�w�Ҭɤ��֡C(3)�I�n�֡A�S�@�I���֡A�o�I�n���֡C�t���G(1)�~�֡A�������e���ѩҥͤ��֡C(2)���֡A�����I�B�ĤG�I�B�ĤT�I�N�ѩҥͤ��֡C�I�R�֡A���ĤG�I�H�W���֡A�Y��B�M�����믫�@�Τ��֡C(3)�k�ּ֡A�ѵL�|�����z�ҥͤ��֡A���O���ļ��F�ĩұo���д��֡A�����дo����u�괼���֡A�Y�o�д����֡C

�֦��h�ؤ����A���A�i�@�B�A�ҿ֦��h�ت������A�o�O��������A�ҥH����������z�L�q�A�N�O�o�ˡA�C�@�س��|�ͨ�D�`�L�ӡC�Y�G(1)�Ѽ֡A�o�����Ĥ@�ؤѼ֡A�p�G�A���G���n�ͤѡA���A�ұo�쪺�ּ֬O�o�ر��Ѽ֡A�S�������ɤѡB��ɤѡB�L��ɤѪ��֡C�פQ���A�ͩ�ѬɩҨ����֡A�@��H�פQ���A�j���O�P�l���ɤѤѬɩҨ����֡A�o�ؼ֬O�ܵΪA���A�A�n�Y����F��A�Q�N�ӡA�A�n�擄��F��A�Q���N�ӡA�ҥH�o�اּ֬O�ѯ��Ҩɨ����C

(2)�I�֡A�J�I�w�Ҭɤ��֡C�A�W�h�A���ǥ����A�N�����P���I�֡A���I�ұo�쪺�ּ֡A���I�]����a�I�^�٨S���ƻ�ּ֥i���A�O��ı���[�A���٨S�����i�J�I�w�C�p�G�A�A�~��סA�˥hı�[�N�|�i�J�߭��I�C�˳߭��I�A���h���ۤ��w�ߡA�N�|�i�J�֭��I�A�o�˦a�a�i�h�A�N�i�H�o��֨����ҬɡC��|�I�N�i�H�o��@�ҩʡA���ڭ̦۩ʸ�۩����t�Ҳ��ͪ��ҬɡA�o��ӳ������۪��ܡA�N�J�@�ҩʡA�o�جO�̰����@���I�w�A�ҥH���B�ҿת��I�֡A�D�J�I�w�Ҭɪ��ּ֡C

(3)�I�n�֡A�S�@�I���֡A�o�I�n���֡C�M��̰����N�O�I�n�֡A���������@�ҩ��٧�i�@�B�A�I�n�O�ߤ��ʡA�߹�~�O���h���ۡA��ּ֤]�����ۡA�@���k���h���ۡA���߲M�b�L�H�A�o�ؤ~�O���ּ֡C�ҥH�S���ר��ù�~�Ҭɪ��A���S����k��|����s�I�n�֡A�]�����w�g�W�V�F�@���`�B�֡B�ڡB�b���[���C�b���A��ʤ����@���Ҫ��I�n�ҬO�`�A�o�رI�R�O�ּ̧֡A�o�ӧڬO�u�ڡA�Өɨ��o�اּ֡A�o�زM�b�����@���k���M�b�A�o�O�p�����Ѳ�ҬɡC���ҿת��I�n�֬O�����@���k�A�O��ù�~���ҬɡA�B�]͢�٨S����k���ͦb�@�_�٥i�H�o��ּ֡A�G��j����̦Ө��A�o�٤��O�ּ̧֡C���ĸͦb�@�_�A�@�譱�ײ��͡A�@�譱�W�[���z�A͢�]ı�o�ܧּ֡A�o�جO�u�����ּ֡C

�t�~�������U�������O�W�ۡA�]�A�G

(1)�~�֡A�������e���ѩҥͤ����A���ջ�ި��o���ڡA������n����IJ�ҥͰ_���o�اּ֡A�ҥH�@��Z�ҹ來�з|���Ұ����C�A�nť���֡A��������wť���֡H�Ať���ְ��ۭ���P�۫ߪ������A�|���ּͧ֡C�A���w�ݹq�v�A������H���w���کҰ_���r���C��l���w�D�����B����B�᪺���D���A�C�ӤH�������w�����D�A���ڭ̦b�Ѧ��A�A���w���@�ب��D�A���w�i�H�����n���ۡA�@���۴N�ܳ·СC������v���L�@�D��Y�ح����A�N�εۤ��_�A�i�J���g�����A�A����D�����A�D��Y�@�ؤ��Y�����L�N�����F�N�εۤF�A�]�O�@�ذ��۰ڡI�ҥH���o�ǥѥ~�Ӫ����ջ�ި��來�йҩҰ_���֡A�j�����O�ݩ�o�ؤZ�Ҥ����֡C�ܩ�i�J�I�n�̡֪A��֤����֪��A��L�Ө��A�ڥ����|�h���۳o�ǡC

(2)���֡A�����I�B�ĤG�I�B�ĤT�I�N�ѩҥͤ��֡C�I�R�֡A���ĤG�I�H�W���֡A�Y��M�B�����믫�@�Τ��֡C���֡A�N�O�W�����������I�B�G�I�B�T�I�N�ѩҥͪ��ּ֡A���M�A�ڭ̭���������a�I�n���S����ּ֡A�����اּ��٬O��@��H���`�J����|�A�ߦw�ԡA�A�����w�A���w�N�O�@�اּ֡A���O���I�w�����A���w���⤰��A�ڭ̤@��H�������w�N���o�F�Aı�o�I�w�ܤ����A���ڥ��N�S���J���A���o�ӭת�G�T�|�I�������P���ּ֡C��k�ҭn�ת��I�R���֡A�q�ĤG�I�H�W�N�����C���O�A�u�����s���I�n�n��ҬɡA�ҥH���ġB��ù�~���٤��s���A��͢�̤]���U����|���I�n�֡C

�ҥH���ĤG�I�H�W���P���ҬɡA�|����B�M�����֡C��N���I�l�F�A��F�A�o�|�I�~�|���I�l�A�p�G�ץ@���I�w�A�@�J�|�I�A���Y���_�Ӷ����V�A͢�N���I�l�A���I�l�N�i�H�d�U�~���b���ءA�A�ݤ��Y��͢���i�H�ݫܤ[�A�o��O�u�����I�l�A�ڭ̻������Y�L���I�l�A���o�ӳ��٤���i�J�u�����G�I�B�T�I�A�i�J�G�I�O�A���Ĥ��N�Ѥw�g����F���A�n�J�w�N�J�w�A���O�A�������Q�X�ӴN��X�ӡA�n�X�w�Ӥ]�X���ӡA�����֦P�Ǧ��o������A�O�a�I�H�@�J�w�h���ܡA�A����F����A�o�@���I�w�N�O�o�ˡF�ڭ̭צ��I���O�o�ˡA�צ��I�ڭn�J�w�N�J�w�A�ڭn�_�ӴN�_�ӡA�o�ةw�O�Ѵ��z���ͪ��A�P��n�n�x�x�]���|�ʷn�ڡA�o�ش��z�~�O�u�����w�C

�ҥH���I�A��Oı�����Aı�����H�L�����~�Ҫ��F�Z�A�o���I�w�~�O�̰����A�n�J�w�N�J�w�A���Ĥ~���o��O�A���Ĥ~����k�J���ͩM�b�@�_�A�S�S�������ê�B�S����������F���A�o�ؤ~�O�u���ǦH�n�Ǫ��I�@��H�h�ץ@���I�w�A�L�S����k���]�t�A�ҥH�N�|�h�׳o�إ@���I�w�A�@���I�w��I�l�B���鳣�|���M�w�ʪ��ܤơA�ҥH�A�p�G��|�I�A���Y�|���_�ӡA���_�Ӷ�����V�N���I�l�C�A�ݦ������{�ȥ��̤l�A�@�i�h�|�I�N�C�Ѥ��Y���A�@���Ʀܨ��§�����Y���A���C�ѥX�w�@���N�X�Ӧ��ڥ��\�A�Y�@�\�F�S�J�w�A�����Ҭɧ��ڥ��N�[�[���Y���C

���L���F�l�s�s�Ѥ��j�s�Φ��@�Ӥs���A�s�����Y�ۦW�����٫��A�o���٫����Ӧb���Ӥs�������A�ڭ̴¸t���ɭԡA�i�h�ҭ��諸�N�O�F�l�s�D�p�A���@�ӧΦ��F�l���j�ۡA���q���i�h�C���Ӥ��٫���b���y�s�������A�Ӫ��G�@���`���L���������ɭԡA�ѬO���c�ڡA��O�L�N����٫��h��s���~���ӡC���{�ȥ���b�F�l�s�D�p�o�����g���k�A�H�ڭ̤Z�Ҳ��ӬݡA�P��L�s�۹j�Z�����A���O��ù�~���O�b�o�d��̭��A�@�J�w���i�Hť��@�L�b���g���k�A�٦����ӤC���]�]�b�o�@�a�A���M�]�O�Z���o���Z�����A�@�Ӧn�j���s���A���@�i�h�A��b�F�s���g���k���a�]��ť�o��A�����˦ۥh�e���̡C���o�ӨC���I�w�Ҭɤ��@�ˡA�������P���ּ֡A�j�p�I�֤��@�˦Ӥw�C

�M��u�M�B���v�N�O�uı�B�[�v�A�Φr���@�ˡA�N��O�@�ˡCı�O�A���۩ʥi�H�ݨ�A�ߪ��_���B�߮𪺤����A�n��o�ӹҬɤ~�s���I�A�@��H�{���L�L���~�Ҫ�ı���A�O�٬��I�A���o�٥��J�u�����Ҫ�ı�[�A�����O�I�w�C�ҥH�A�b�|�I�����A�q��ı���[�B�즳ı�L�[�B�즳�[�Lı�B��L�[�Lı�A�o�|�I�ҬɴN�o��꺡�C�ҥH��ı���[��Y�ǤH�w�O���n�|�äߡB�w�����A���O�A�S�����즹�ҳo�̡A�A�N�S���@�I�I�J���C���Ѧ��@����ĨӶ��͡A�L���������~�A����s���w�]�����D�A����s��ı�[�����A���N�O������k��\�Φ�k������A�ҥH���O�L�h�S���]�t�F�Y�L�h�@���]�t�A�ۤv�N�@�o�ߡB�N�W���B�N��F�C�����H�N�n�H�СA��k��A�L�~�|���ġF�����H�O�~�@��IJ�A�N�|�F�B�N���ҬɤF�C

�ҥH�M���A�H�������O����A�H�ߨ����O���M���������믫�@�Ψ��اּ֡C���M�A�|�ݡG�u�ݦۤv���n���߮�_���_��������ּ֡H�v���ɧA�����D����s���ּ֡A���O�A�ण��߮�_���A���H���g�k���A�h�æ欰�B�_��Q�A�άO�F����A���O���@�I�ּ֡A�u�O���ɧA�����D�ּ֡A�p�G�A�i�J�дo�ҡA�����M�N�O�дo�ڡA���дo�`�O���I�ּ֡A�o�ӧּ֦b�H���߮�A�ҥH�A���|�Pı������ּ֡A�ϥ��_�߰ʩ��A�������v�T�A�A���D�o�˦Ӥw�A�o�طPı�ּ֡A���]�O���@�I�I�w���֡C

(3)�k�ּ֡A�ĤT�ӬO�k�ּ֡A�ѵL�|�����z�ҥͤ��֡A���O���ļ��F�ĩұo���д��֡A�д��O�ڭ̬ݤ@���k�������v�T�A�o�د�O�]�N�O��Y���z�A�ҥH��Y���z�V�j�A�A�������~�i�H�W�[�C���P�Ǩӽ͡G�u�n���~����[�Ө�H�v��p�����Ѧb���[

�]o3�^�r�A���A��o3�o�p���A�S���ݨ�r�o�o��j�����A�ڻ��o��j�����٤���A�����X�j��@�өФl�B�X�j��x�W�B�٤����A�X�j���ӥ@�ɡB�@�ɧ��F�A�O�t�z�A�t�z���F�O�T�d�ɡA����[�T�d�j�d�@�ɴN���o�F�A�O��ù�~�B�j���ĤF�C����A�|�[�쨺��j���@�ɸ̭����{�H�A�A�����ۡA�ݧڭ̤H���h���ٵL�ҿסA�A�ݪ��V�h�V�[�A�V�`�ȡA�ݨ찭�����h���G�u�z�I����ˡB���o�ˡI�v�A�N�|�`�ȡC�A����Y���z�A����Ӥ����A�ݤF�]���|�`�ȡF�A��L��L���@�ɡA��L��L���Ȫe�t�A��ӽd��V�ӶV�j�A�߳��n�ण���v�T�C

�ҥH�A�[�@�Ӧr�A�A�n�s�j��L�a�ɪ���šA�o�Ӹ�A�ثe�����Ҥ��@�ˡC�����A�]���o����h�A�S�i�H�����ۡA�]����O�L�Ҥ����B�L�Ҥ���A��͢���������@���ۦb�H�N�O�o�صL�W����ı�����z�C�ҥH�A���O�����H��k�_�ڭ̪��߮�A���u�O��¦���\�ҦӤw�A�u�n�A�Ǫ��n���ܡA�u���߶q�i�H�X�j��@�ӥ@�ɡB�Q�ӥ@�ɡB�ʭӥ@�ɡB�T�d�j�d�@�ɡA�o�Ӥj���ĬO�o�N���C�ҥH�ڭ����M������A���D�z�n���A�ݤF�g��n��ķ|�e�q�A���n�ˤ@�I�p�p�����N�A�N�ۥH���h�F���_�A�o�ˤ~�O�u���b�Ǧ�k�C

�ҥH�k�ּ֬O�ѯ�Y���z���ͪ��A�д����z�o�اּ֡A�����дo����u�괼���֡A�Y�o�д����֡A�A���|�Q�@���H�ƪ����b���~�O�Ҳo�ު��ܡA�A��������ּ֡H�]�S����ּ֡F�A�ण�Q�~�O�g�k���A���N�O���`�ߡC���Ѧ��P�Ǧb���A�H�e�����D�A���o�_�߰ʩ������ۤv�]���O�H�C���A�_�߰ʩ�����}�x���A���D�u�o�Ӥ��O�ڪ����A�o�O���D�B�o�O�ҸաB�o�O�~�t�B����K�K�v�A�A���ĵı�A�A��������ּ֡H�]�S����ּ֡C�A���S���ּ֡H�]�S���g�k�B�S���дo�ڡI���شN�O�u�S���ּ֪��ּ֡v�A�p�G���٦��@�Ӧ��Φ��۪��B�߫�high�����اּ֡A���N���O�ּ֡A���N���O���`�ߡC�ҥH�k�ּ֡A�A�H�������@�w�ܧּ֡A���O���A�]���k�ּ֧A�O�S���Pı�A�S����ҿת��ּ֡B���ּ֡A�]���N�O�o��}�P���`���ơA�ҥH�A���ĩҨ㦳�����z�N�O�o�ˤl�A�o�O�ڭ̭n�l�D���C

�K�Ъ�����ئ�����Ҫk�C������ئ���@�����V�����֡A�Ӽ֩�g�V��B��������ۡA�G�٤j�֤j�g�V�C�Y�z��g�һ��Q�C�M�b�k���C�\�@���Ѫk�����غخt�O�A���۩ʤD���ݲM�b�A�G�Y�Ү����۩ʲM�b���z�A���t�O���k���A�h�ۥL�Y�@���çT�u�ꤧ�j�֡A���D������ئ�����ҡC�S������ئ�H���j�֪k���ӧO��@�����p�g�p���C

�����@��y pratyātmādhigama�C

�A�U�ӧڭ̥s�K�Ъ�����ئ�����Ҫk�A�@���\�w�۬O��͢���Ҫ��A�u���̭����@�y�N�Odharma�k�A�M��o��

������ئ���@�����V�������A���襻�ӴN�O�M�b�A���ӴN�O�z���A���ӴN�O�L���V�A�O���O�I�o�Ӫ����p�A�A���@�Ӫ����p�ӡA�ݴX�J�ԫD�`�z���A�S���岫�A�g�L�H�aŲ�w�A�u���O�W�~���ܡA�̭����S������A�M��S�ܰ��w�A�o�ذ��w�O�i�H�ΧO�H�A�ۤv���|�Q�α��A�A�N�|�_�дo�A�ҥH������A���o�ش��z�H��Y���z�B���o�صд����z�B�N������@�ˡC�o�u������_��Y�iù�e�v�A�_�ۤv���߮�A�_�~�b���]�t�A�S���дo�A�o����O���Ħb�Ǫ��C���M�n�_���o�����V�����֡A�Ӽ֩�g�V��B����������A��۴N�O�I���b�o�����V���n����IJ�̭����������v�T�A�o�ӬO����[�A�ҥH��Y�����z�b�Dz߳o�ع���[�C�ҥH�A�������A����Ҩ�sama�����ʪ��ܡA�N�O������[�A����ۧA���O�k�סA�O���墨�ӹҡA�b���ӹҸ̭��ӯण�Q�P�ơA���Q���v�T�C�G�٤j�֤j�g�V�C���o�د�O���ܡA�s�@��ۡC�ҥH���O�k�����V������A�ӬO�b���V�����n����IJ���椤�A�A�������v�T�C

���ɭԵ����٥i�H�H�t�@�֡A���O͢�����|�g�k�����o�د�O�C�p�G���G�u�u��I�کȨI�g�A�ȧⴤ�����A�ҥH�ڤ��h��IJ�C�v�o�جO��ù�~�A��ù�~�N�O�o�ˢw�w�u�ڦu�١B�ڤ��h��IJ�B�ڤ��h���ˡA�M��߲M�b�Ѳ�v�C���Ĥ��O�dzo�ӡA���ĬO�n��i�J�o�ر��檺�Ҭɤ����g�k���A��ڥh�m�o�ظѲ檺��O�A�ҥH�A�K�k���ɭԬO�ܩ_�S���A���o�ة������A��������ķ|���o�إ��c�ۡH��p���A�ǡu©�����k�v�A�@����©�����G�֡A�M��ʮ�N�@���Ӥ@���ӡA�H�ɫ㪺�ʮ�ӸѶ}�A���ʮ�A�o�تk���O�����A�ӬO���ɡA�A�쥻�Ҥ߫ܭ��A�Ҥ߫ܭ��N�o�ʮ�B�o�ʮ�A�o��̫�S���ʮ�F�A�o�]�O�@���V�Ѫ���k�C�ҥH��k�ܩ_�����F��ܦh�A�ר�O�K�k�A��p�����@�ؤj�֪���A�]���߭����H�A�h�dzo�Ӫk�A�b�]�������A������̫�S������}�_�A�N��o�Ӳ]���Ѳ�A��A�@�뻡�o����I�A�I�N�g�k���F�A�o���@�ˡA�ҥH�ܦh�_�Ǫ��k�A�ڭ̤������n�h������A���M�A�]���@�w�n�Ǩ��@�ءA�ڭ̦ۤv����̥��W�k�B�̧A���[���A�o��h�_�߮�O�̦n���A�ܦh������ݪ��k�A�]�i�H�_���A���g��è�C�áC

�Y�z��g�һ��Q�C�M�b�k���A�Y�m�z��g�n�̭��һ����Q�C�زM�b�k���A�\�@���Ѫk�����غخt�O�ۡA���۩ʤD���ݲM�b�A�U�تk�������A���O�۩ʤD�O����M�b���A�ҥH�A���ާA�i�J���V�g���ҡA�Ϊ̤@�����M�b���u���n�A�����k�B�f���k�B�M�b�k�B�Ϊ̬O���V�k���n�A�A���۩ʤ��W����B�������b�A���o�˦p�G�A����Ү��즹�۩ʡA���ӬO�M�b���A�̫�����P�A�f�V�ާ@�]�n�B���վާ@�]�n�A�`�n���쬰�O�C�G�Y�Ү����۩ʲM�b���z�A���t�O���k���A�h�ۥL�Y�@���çT�u�ꤧ�j�֡A���D������ئ�����ҡC�۩ʲM�b���ӥX�{�A�o�N�O�諸�A�ҥH���t�O���k���ʬO���A���O�ۤv��L�Ҧ@�����çT�u�ꪺ�j�֡A�o�O�ڭ̯I�n�֡B�k�ּ֡A�o�جO��k�ҭn�l�D���A�D�O������Ī����ҡC�S������ئ�H���j�֪k���ӧO��@�����p�g�p���A�A�ҥH�����Ҩ�M�b���ܡA�۵M�N���j�֪��{�_�A��ڭ̥@�����کҲ{���o�ؤp����B�p�ֵּ��������@�ˡA�o�G�̤���ۤ�C

���O�k���A�p�p�Ӫk�ʤ��k�����@���A���į�O���ͪk�ؤ��_�A�٬��k���C�����@�B��G�q�A�Y����P�@���A�e�̦���U�N�A��̦������N�C�b�٫ߤW����j���A�S�٤�@�G���C

�g���u�s�j�k���֩ҫ��v���̫�O�u�ҫ��v��Ӧr�A����s�ҫ��O�H���N�O���B�N�O�ΡA����ù����W�u�`���v�A���`�����@�Ӧr�A�N�w�t���L�q�N��A��p�������²�檺��ma�r�A�A�ݨ�o�ӡA�N���D�̭����ڪšB�Ѳ檺�N��A���νz�ܦh�D�z�C�A�[�o����ma�A��ma�O�ڡA�A�����ڡA��ma�̭�����a�A�ҥH����_�w�F�ڡA�Y�L�ڡA����L���[�N�Ѳ�F�B�N�ŤF�C�Ҧ��G�y���O���o�ˡC�o�K�ЩG�y�n�ǤQ�~�B�Q�G�~�A�ڭ̫����Aı�o���G��²��A�����dzƥ\�ҴN�n�����A���~�]�����h�A�ҥH�n���N�B���n�dzƯ���i�J�³��A���O�[�@�����r�A���[�o���B�@�B���T�Ӧr�N���A�o�dz��u�O�e��K�A�O�b�إ߰�¦����¦�C

���ɭԧA�n�[�@�ʭӦr�A�C�Ӧr�{�@�D���A���ʥ��_�A�~����i�J�u�����K�и̭��A�o�ݧA�̥H��w��n���n�H�[����O�椣��H���M�n�[����_���r�����ܡA�n�H�СA��K�k�i�H�СA�u���k�A�n�D�k�A�o�O��²��A���O�H�K�C�ӤH���i�е��L�A�]���A�γo�Ӫk�A����O�����i�����Ī��ߤ��h�@�ˡA���A�ߤ��b�A�Ϊ̬O�߮�@�j��A�ΤF�o�Ӫk�A����O�ìV�F�M�b�ߡB�k���A���o�L�j�F�I�ҥH�V���W�K�k���ܡA�V���O�H�K�i�H�Ǫ��A�C�ӤH���ߡB�C�ӤH���@�ۡB���������A���O�M�w�A�ण��o��@�h�k���@�Ӱ�¦����A�ҥH�V�W�h���K�k�A��N�@����N�G�u�V���I�V���I�v����öǴN�O����öǡA��ǴN�n�s���ŶǡC���o�ӡu���v�A�A�n�o��@�Ӫk�O�A���M�N�n���@�Ӫk�A�ҥH���O�k���A�p�p�Ӫk�ʤ��k�����@���A�p�Ӫk�ʡB�k���A͢���k�ʬO�P��Ť@�骺�A�ҥH�`����@���C

���į�O���ͪk�ؤ��_�A�٬��k���C���Ī����z���M�S����h�A���O�]��͢���@�O�A�ҥH����Ƽ֦������͡A���غد�O�B��k�B��q�A�����ͭײߦ�k���ߩʤ��_�A�G���Һ٧@�k���C�����@�B��G�q��آw�w�u�@�v�O�����A�n�������ͦn���F�u��v�O����B�����A�n��@�����n���C�ҥH�u���v�o�Ӧr�]�A�F�@�P���h�N��CĴ�p�A�n�u�٫ߡA�N�n�@�N�A�@�N���ۤv���dzo�ӡB���Ǩ��ӡA�٬O�n�@�A�ӧ@����N�O��A�b�@���L�{�]�O��A�ҥH���Y���@�B��o��طN��C�Y����P�@���A�e�̦���U�N�A��̦������N�A�A�n�Τ@�Ӥ�k�A�Ϊ̭n��n���ҬɡA�o�ӳ��n�����F�A�n�_�c�B�h�������A�h���n��C�b�٫ߤW����j���A�S�٤�@�G���C�ҥH�b�٫ߤW��������O�A���O����@�G���A�Y����P�@���C

(1)����A��̨��A�Y���B�f�A���@�Ѵc�C�̤�ӫO������A�٬�����C����ٱФH�Ѵc���@�A���s�ߤ���C�B��C���G���٤����ءA�Ϋ��|���ߤ���C���G�ʤ��Q�١B��C�����T�ʥ|�Q�K�١C(2)�@���A�@�̳y�@�A�Y���y���B�f�B�N�A�y�@�ѵ��~�C�̧@�ӫO������A�٬��@���C�@���ٱФH�����^��A�����߫�ҦC��ޥ�ס]skandha�^���A�Ϋ��|���ߤ����١B���ٵ��G�Qޥ�סC

(1)����A��̨��A�Y���B�f�A���@�Ѵc�A�A���O�q�L�ڸ���h���A�A�n�q�A���N���W�h�ަ����C�̤�ӫO������A�٬�����A�A�n���f�~���ǡA�ҥH�n�h����A����ѷN���U��A����ٱФH�Ѵc���@�A���s�ߤ���C�B��C���G���٤����ءA��C���G�ʤ��Q�١A��C�����T�ʥ|�Q�K�١C�Ϋ��|���ߤ���C���G�ʤ��Q�١B��C�����T�ʥ|�Q�K�١A�o�ӥ|���ߤW�@�����y�L�����L�A�o�O���������C

(2)�@���A�@�̳y�@�A�Y���y���B�f�B�N�A�y�@�ѵ��~�C�o�O�n�����B�D�ʪ��h�Τ�k�B�h���i�A�����~�A�ҥH�̧@�ӫO������A�٬��@���C�@���ٱФH�����^��A���O�u������A�������~�A�A�n�n�����h�^�浽�~�A�����߫�ҦC��ޥ�ס]skandha�^���A�����ߥH��ҦC���غ�ޥ�ס]skandha�^�As�S���o���A�ӹD�z�O���o���A½Ķ�u��½��kandha�C�Ϋ��|���ߤ����١B���ٵ��G�Qޥ�סC����sskandha�H�N�O�A�|���ߤ��һ����٫ߡB���ٵ����A���G�Q��ޥ�סC���ɭԧڭ̪�skandha�s��ĭ�A��ĭ����ĭ�N�Oskandha�o�Ӧr�C

�@���譱�٦��G(1)���ȡA�Y���L�Ȥ����١C��ߥH�۱�ܤ��ȶ����i�H�i�����ɶ��A�L���ȥH�����馭��H�e�A�Ҥ��\�i���A���ٺ٬��u�D�ɭ��١v�C�Z�����٪̡A�٬����ȡC(2)���W�A��������Ĥ��W���A�٬����W�C���H�٬����W��̡A�m�[�L�q�ظg�n���G�u���n���O�y�A���O�y�̡A�Y�O���L�q�ئ�W�C�v(3)�����A���Y�����ǫ����q�A�Y�`���@�������B����A�����̡A�붳��ù��dh2ra51�A��Ķ��ù���A�u�������W�C��̨����B�ǫ��u����ù�����A���u���{�L�����������A�G�٩��C�S�u�����\�O�A�H�j�z�����ӯ}�L���A��{�괼�A�G�٬����C

�@���譱�A�٦��U���@�ǦW���G

(1)���ȡC�W�z���ҫ��s�j�k�����֡A�ڭ̨S���쨺�ӹҬɡA�o��ڭ̥����@�U������A�p�G�����ȡA�Y���L�Ȥ����١A�N�O���L�Ȥ������٫ߡC��ߥH�۱�ܤ��ȶ����i�H�i�����ɶ��A���W�O�ڭ��ѯ��Ϊ̥s���ѭ����A�o�O�ڭ̸����̭����ӯu���A�ۤv�A���W���n�Y���N�O�o�ˡA���L�O���@�ӲM�b����A�o�O���W�Y���C���ȩO�A���ȬO�ڭ̤H��b�Y���A����n��i�A�ҥH���Ȭ��F��������Y�o�Ӥ����C�צ�H�ߤW���Y���A�ߤW�O�����b�Y���A�X�a�H�ߤW���Y���A�N��N�O���n��������h�r���ǰ����A���L�ް_�Q�Y������P�дo�C

�ҥH�j�N�u�����Y���A�ӥB���O�u���ߤW���Y���A�s���W�]���Y���A���W�ѯ��Y���Y�S���Y�A���Y��n�A���W�i���Y���C�u���餤�@���A���ȳo�@�\�A�]���O�H�b�Y�A�H�n��������~�Y���C�ߤW�S����Y�A�קK�F�Z�o�ǰ����C�ҥH���餤�@���A�N�O���ȦY�@���C�L�h�X�a�צ�̬O�o���Y��A�{�b���k�ɴ��w�S���o���Y��C�p�G�A����u���ӳW�x�Ӫ��ܡA�o�ؤH������|�����N�C�p�G�A���G�u�u�r�A�S�����Y�A�D�ɭ��Y�]�b�Y�A��K��K�v�A��K�]�O�@�ˡA�N������|�����N�C�ҥH����A����@�����c��A�A�h�����o�Ӫ��ܡA���ȡA�]�O�@�Ӱ��٫ߡC

�L���ȥH�����馭��H�e�A�Ҥ��\�i���A�n���ȡC���ٺ٬��u�D�ɭ��١v�C�D�ɶ����Y���٫ߡC�Z�����٪̡A�٬����ȡA�����N�O�H���N����Ȥ@�ˡA���O�A�Y���N�O���N�A���N�N�O�A�L�Ȥ��Y�s�����N�A�A���W�Y�B���ȦY�B�ߤW���Y�N�O���N�C�����H�����A�h�����ħ٦^�ӡA�����D�N��ߤW����Y���A�H���Y���N�b���N�A���N�N�O�����N�١A�o�O��Y���O���@�ˡC

(2)���W�A�O�������C��������Ĥ��W���A�٬����W�C���H�٬����W��̡A�m�[�L�q�ظg�n���G�u���n���O�y�A���O�y�̡A�Y�O���L�q�ئ�W�C�v�A�n�n�n���h����������B�Ϊ����{��B�Ϊ��[�@�����ġB�a�õ��ġB�K�K�����W���A�A�߷Q����t�����n�A�u�n���w���ӦA�N���C��������n�B�H���ɧA�J��÷Q�B�Q�h�F�|���g�I�z�A���A�@�y�B��y�B�d�U�y�o���ȡA�۵M���ߩ��N�|�i��A���߸̭��ӡA�M��]���A�����ܦp�N�F�A�ҥH�I��дo�ӧA�N���_�@�y�A�дo�N�����F�A�A�I���ê�ӡA��������B�������������Q�y�A��ê�N�S���F�C���H�ݻ��G�u�ڤw�g��F�n�X�d���A���S�ġH�v�A���J��÷Q�B�ߴ��åh���A���M�S���ġF���n�J��÷Q�A�M��@�ߤ��áA�@�����B�@������W�A�������_�I

�A���n���F�@�y�A�X�{�F�T�Ӧk���A���A���F�Q�~�]�S���ΡC��}�l����A����N�μL��G�u��������B��������B��������v�A���n���_�A�\���٤���ɤ��n�q���A�_�h�k�Q��h�C�\�Ҥ���N�μL�ڰ�A������μL�ڰ�H�L�ڬO�Ĥ��N�Ѧb����A���Ѧ��@�y�ܬO�G�u�ʨ��o�y�W���̡C�v�O���Ĥ��N�ѥ��̱j�A����̱j�H���A������ʧ@�A���A���L�����ܡA�o�ӯ�O�O�Ĥ��N�ѳ̱j�A�ҥH�A��Ǫ��H�@�w�n�X�n��A�i�H�\�L�A�ĤC�N�Ѫ��J��÷Q�C���M�Ĥ��N�Ѥ]�|�J��÷Q�A���Ĥ��N�Ѹ�ĤC�N�Ѥ��J��÷Q���̤��P�H�Ĥ��N�ѭJ��÷Q�A�O�Q�G�u���Ѥ���ơH���Ѥ���ơH���ѩP���A��IJ���H�ƪ��o�ͭ��ǨơH�v���Q�o�Ǧ����S���A�ڥ��N�O�Ĥ��N�Ѫ��k�Q�C

�A�ۤv�L�ڰ����A���ɭԲĤC�N�Ѥ]�|�_�k�Q�A���ؤ�����������k�Q�٬��k���C�k���O�A���������A�O�ĤC�N�ѥh�����K�Ѫ��ؤl�B�k�СI��|��ɧA���������A�A�L�ڱM�ߦb��A�L�ڰ�A�̭����Ӧk�Q�]�٦b�_�C�ҥH�צ�h�����ܦh�h���A�����}���ߡA�A������ξU�Q�k�����ܡA�A���G�]�@�ˡA�����H���ߤ��ߩG�H�e�O�ΦۥѰ�A��ɪ��k�Q�@�j��A���{�b�Χڭ̷̳s����k�o��ֳt���w�A�@�f����M�A�A���Ӧk�Q�q�ӴN�����i�ӡA�]���A�M���b���ӭ��ߤW���A���|���k�Q�H�צ�o�Ӥ�k�B��q�O�ܭ��n�C�ҥH�����J��÷Q�h���A���W�@�y�A�i�H���A���e�F�~�C�A���G�u�ڤw�g��F�ܦh�F�I�v���A�᪺�@�d�y������o���ĤO���A�i�ण��Q�y�C�]���A�j���O�b���k�Q�A��F�Q�y�N���F�Q�Ӧk�Q�A�o�ӭ��k���S���M�b�ߡA�S���ĪG���C�n�O�A���A���u�߫��u��������B��������K�K�v�A�o�˦ۤv�᪺�ܡA���Ӧk�Q�����i�ӡI�]�N�O���A�p�G�A�������̭��A�ĤK�N�Ѧۤv�b��u��������B��������K�K�v�A�A�ٷ|�h���k�Q�ܡH���i��I�ҥH�A�A�n�h��|�A����k���O�ܮ��Ӫ��C

(3)�����A�����A�W�����u�W�v�O�W�٪��W�A�o�̪����Ovidyā�C�����N�O���G�A���Y�����ǫ����q�A�Y�`���@�������B����A�]�N�O�`���@�������A��@���k���²�䪺�Τ@�y�ܡB�ΤQ�y�ܩΪ̦ʥy�ܡA�ӻ\�A�@�����q�z�A�o�N�O�����C�����̡A�붳��ù��dh2ra51�A��Ķ��ù���A�u�������W�C�ҥH����B����������y�s��dh2ra51�A�]�N�O�`���k���A��Ķ��ù���C��ù���O��y�A�ڭ̭n�ᤤ�j���N�Odh2ra51�A�o��ù�n��@ra�A�j�N�N�Ora�A�S���q�Ӷq�A���nŪ�~�r�o�β{�N�_�ʸܥh�o���C�]������@�d���ʦh�~�e�A�̦��̦��b�褸��T�ʦ~�e�A��k�Ƕi�Ө��ɭԴN��½Ķ�G���A���ɭԪ����j���N�O�e�����A�ҥH�A�{�b�n��T�����~���N�q�C�]����Ŧt�z���O�n�����D�A�M��O�ΡA���M�O�̱�Ѥ������U�Ӫ����ζǤU�ӡC

�o�ڭ̥H�e�x��Ҥ]���L�A��r�O��ť��ӴN�����A���O��гy���A�]���O��Ѥ��гy���A����|�o���n���B�r�ΡB�q�z�H��A�N�H�o�Ӫ�ù�����b�Ŵ��C���ڭ̤H����}�l���ɭԡA�ѱ�Ѥ��Ъ�DZ�r���o�ǤH���A�A�n�dzo�|�Q���y�r�ܡA�ҥH�~���|�Q�C�Ӧr�A�C�r�O�@�y�ܡA�o�O��¦�A�ǤF�H��|�զX�N�ܵL�q�L�䪺�ܡC�ҥH�G�y�B�x��O�o��Ӫ��A��ù���Ϊ̯u���O�ڭ�½Ķ�L�Ӫ��A�O�n��~�����|�u�����y���s���u���C�ҥH�p�G�A���u�������ӫ�˰�N�O�o�˰�A�Y�A�᪺������A����X�Ѧu���y���A���M�N����s���G�y�C

��̨����B�ǫ��u����ù�����A���u���{�L�����������A�G�٩��C��@�y�Ϊ̤Q�y�B�ʥy�u����ù���A�e���@�ӽ��A�c���Y���۳s�B�ݤ��X�שl���˻��C��̫�A�n�إ�ma57ala�]�Ҳ�ù�^�C�ڭ̱K�бx��Ҧ��y�L����w�w�n�إ�ma57ala�A���q�ۤv���b��ma57ala�ذ_�A�M��A�إߩP����ma57ala�A�A�إߦثD�`�Y�K��ma57ala�A�K�|�E���C���{�b���H�X�ӤH��פJ��̭��h�H�����A�ҥH�n������_�����إ߰_�ӡA�~����k�i�J�u�����K�и̭��C�{�b���νͨ��A�Ǧh�ֺ�h�֡A�C�C�إߧA�ۤv��ma57ala�A�Y�A�ؤ��_�ۤv�«��A�����~���B���n����@�ɪ��«��F�A���dz��O�ѥ������ӫإߪ��C�A�w�g�ǤF��B�����r���A�o�Ǧp�G�����F�A�N������A���]�O�Ѥ~�A���������H�L�N���[�A�åB�u���[�o�_�ӡA�٨S�ЧA��k�]�[�o�_�ӡA���ޫ��ˡA�Ѥ~�O���@�˪��C�����O�g�������A�Ϊ̦���ıЪ��A�H�a�ЧA�F�A�A�h�ΡA�o�������p�k�@�I�C�o�Ǥ��ެO�x��B�Ϊ̬O�G�y�B�Ϊ̬O�r���A���٬����C�S�u�����\�O�A�H�j�z�����ӯ}�L���A�ڭ̵L�l���L���O���ڭ̽��j���ڥ��A��νѦ���Ī��¼w�O�A�Ϊ̩ҾǪ��x��r�A�Ϊ̦r�������A�ӷӯ}�ڭ̪��ڥ��L�������A��{�괼�A�G�٬����A��{�X��ڪ����z�A�o�N�O�ڭ̫����̭��n���q�z�C

�˥����������A�Y�Τj���k���֬����C�m����סn���A�j���Q�G���g�W���j�k�A�u�p�Ѳ浥�����C�H���k���ͽѳ֡A���i���Ĥ����k���C���y����������b�A���o�s�j�k���֡C�S�k�ض��A�k���I�����A��L�l���Q�C

�˥����ĸ����o�@�y�u�s�j�k���֩ҫ��v�A�o�@�y�g��͢�������A�Y�Τj���k���֬����A���O�p�������دI�n�֡A�O�H�j�����k���֬����C�m����סn���A�稺�ɭԩ�½���m��j���סn�̭����A�j���Q�G���g�W���j�k�A�Q�G���O�Q�G������s���Q�G���A�g�妳�Q�G������A�X�٤Q�G���g�A�p�G�n���T�ôN�O�g�B�ߡB�סA�n�����ôN�O�g�B�ߡB�סB��Y�B�٦��`���A�A�n���j���A�@�w�n���줭�ä��O�T�áA�g�B�ߡB�סB��Y�B�٦��`���Ϊ̪�ù���C�ҥH�H�e�ڭ̬ݨ�T�êk�v�N���o�F�A��L�̰����٫ߡB�����g�B������@�ǽ��C�A�n�Ǥj���k�A��Y���z�]�n�ǡA�`���k���]�n�ǡA�o�ˤ~�O�j�������ġI

�u�p�Ѳ浥�����A�H���k���ͽѳ֡C�]���A�����g�߽ת��k���A�N���٩w�z�k���F����Y���z�B���`���A�ಣ�ͤ@���G���ӷӯ}�A���L���A�G�Ѧ����ͽѳ֡C�ҥH���i���Ĥ����k���A�����N�O�u�١B�w�B�z�B�Ѳ�B�Ѳ檾���v�A�����k���N�O�u�٪k���B�w�k���B�z�k���B�Ѳ�k���B�Ѳ檾���k���v�A�o�N�O�����k���A�A�Ҥ@���N�o�@�����M�b�A�o�O�j�����ĭn�ײߪ��L�{�A�A�Ҩ줭���꺡�A�A�N�O�u�j�����ġC���y����������b�A���T�����A�����A�o�y�g��O���T���B������ڭ̷t�ߵo�����A���ڭ̪��۩ʥû������b�꺡�M�b���Ҭɸ̭��A�ҥH����o�˧A�N�i�H���o�s�j�k���֡A�o�س֨쩳�h�ּ֡H�u���j�����Ĥ~����|�C�S�m�k�ظg�n�̭��һ����A�k���I�����A�k�����ͳ֡A�֬O�H�I�������A�ӫD�H�@�������欰���C�O�A�I�w�����Ҳ��ͪ��ּ֡A�ɥγo���I���A���Y���]�i�H���͵L�q���֡A��L�l���Q�A��L�����Y�F�A�N�I�������F�C�ҥH�o�N�O�j���Į���R���A�����H���Ϥ��A͢�i�H�H�I�������C

�ܦ��ڭ̤w��o�@�y�u�s�j�k���֩ҫ��v�A�j���Ī��ĤC�\�w�A�j�P�����F�A�U�@���N�i�J�u�W���Ƭȡv�A�ݵ��ī��ӶW���ƬȪk�C

�]2008.04.09����k���^