追尋釋迦文佛之聖跡之

四

追尋釋迦文佛之聖跡之

四

──八大聖地瞻仰參訪(~1)

張玄祥

居士

一、前言

法爾禪修中心在印度菩提伽耶作四七廿八天心中心法禪修結束後,即開始進行佛陀勝地的參訪,此次前後約花了十五天,走遍印度、尼泊爾、泰國等佛教有關的勝地。有大德稱往印度朝聖地,女生下一世當轉男生,或即可升天,我們寧願於朝聖中得增長智慧,斷除自己無始劫之業障。

依《佛說八大靈塔名號經》云:「如是八大靈塔,若有婆羅門及善男子、善女人等,發大信心修建塔廟,承事供養,是人得大利益,獲大果報,具大稱讚,名聞普遍,甚深廣大,乃至諸苾芻亦應當學!」印度、尼泊爾八大勝地名稱為:

1. 第一迦毘羅城龍彌冸園是佛生處。(佛陀出生地)

2. 第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處。(佛陀證果處)

3. 第三迦尸國波羅奈城傳大法輪處。(佛陀初轉法論處)

4. 第四舍衛國祇陀園現大神通處。(佛陀顯大神通降服外道處)

5. 第五曲女城從忉利天下降處。(佛陀上忉利天為母說地藏經後回凡處)

6. 第六王舍城聲聞分別佛為化度處。(佛陀顯大慈悲使分裂僧團復合處)

7. 第七廣嚴城靈塔思念壽量處。(佛陀於吠舍離思量入滅處)

8. 第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。(佛陀入大般涅槃處)

所以佛陀一生的事跡,可以從《佛說八大靈塔名號經》窺知一二,本經由西天臣《佛說八大靈塔名號經》爾時世尊告諸苾芻,我今稱揚八大靈塔名號,汝等諦聽,當為汝說。何等為八?所謂第一迦毘羅城龍彌儞園是佛生處。第二摩伽陀國泥連河邊菩提樹下佛證道果處。第三迦尸國波羅柰城轉大法輪處。第四舍衛國祇陀園現大神通處。第五曲女城從忉利天下降處。第六王舍城聲聞分別佛為化度處。第七廣嚴城靈塔思念壽量處。第八拘尸那城娑羅林內大雙樹間入涅槃處。如是八大靈塔。重說頌曰:

淨飯王都迦毘城 龍彌儞園佛生處

摩伽陀泥連河側 菩提樹下成正覺

迦尸國波羅柰城 轉大法輪十二行

舍衛大城祇園內 遍滿三界現神通

桑迦尸國曲女城 忉利天宮而降下

王舍大城僧分別 如來善化行慈悲

廣嚴大城靈塔中 如來思念壽量處

拘尸那城大力地 娑羅雙樹入涅槃如是八大靈塔,若有婆羅門及善男子、善女人等。發大信心修建塔廟承事供養,是人得大利益,獲大果報,具大稱讚,名聞普遍甚深廣大,乃至諸苾芻亦應當學。復次諸苾芻,若有淨信善男子、善女人,能於此八大靈塔,向此生中至誠供養,是人命終速生天界。爾時,世尊復告諸苾芻,汝等諦聽我今當說。遊止國城及於住世。而說頌曰:

二十九載處王宮 六年雪山修苦行

五歲王舍城化度 四年在於毘沙林

二年惹里巖安居 二十三載止舍衛

廣嚴城及鹿野苑 摩拘梨與忉利天

尸輸那及憍睒彌 寶塔山頂并大野

尾努聚落吠蘭帝 淨飯王都迦毘城

此等聖境各一年 釋迦如來而行住

如是八十年住也 然後牟尼入涅槃佛說八大靈塔名號經(終)

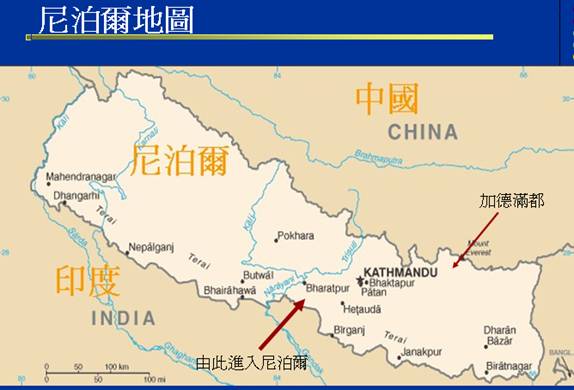

二、旅行的概略規劃

2003年11月8日從台北桃園機場出發往泰國曼谷轉機直飛印度菩提伽耶,作四七禪修後,於12月8日起一團廿二人開始朝八大聖地,然後由尼泊爾邊境轉首都加德滿都,再經泰國曼谷回到台灣,整個行程是四十五天圓滿結束。

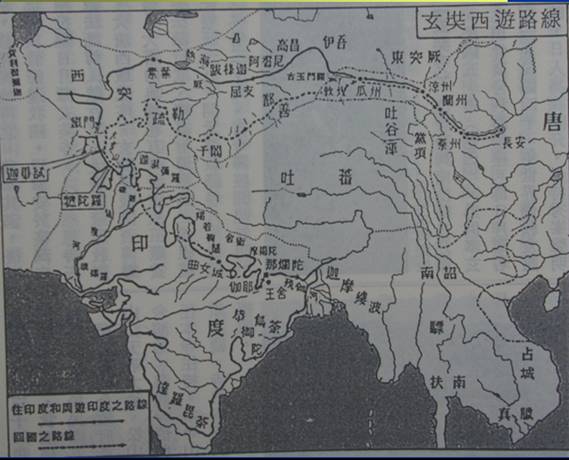

三、古代玄奘大師西遊事跡

以前旅遊不發達,只能讀讀玄奘大師 (602∼664)遊記,現在我們也可以輕易地去朝此些聖地,只是地理、朝代更替,有些古代國家是很模糊了。但因有阿育王石柱的標記,我們算還有些許的憑弔地方,有總比沒有好多了,感謝阿育王。

玄奘大師是唐代高僧,洛州緱氏縣(河南偃師)人,俗姓陳,名褘。一般世人稱唐三藏,意謂其精於經、律、論三藏,熟知所有佛教聖典。為我國傑出之譯經家,玄奘大師是法相宗之創始人。玄奘大師之生年,一說為隋代開皇二十年(600)。其兄先出家於洛陽淨土寺,法號長捷。師自幼從兄誦習經典,亦嫻儒道百家典籍。大業八年(612),洛陽度僧時,大卿理鄭善果,見師年紀雖小,然對答出眾,賢其器宇,破格以沙彌身分錄入僧籍。

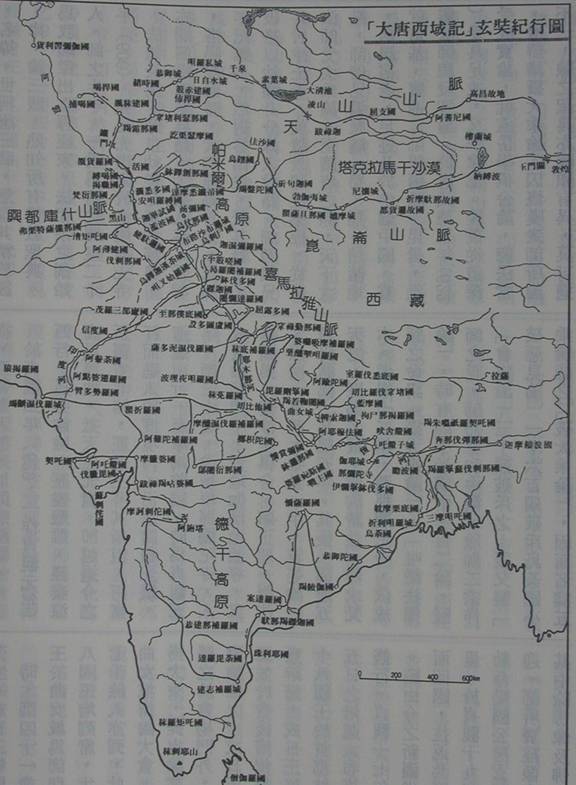

玄奘大師於貞觀三年(629,一作貞觀元年)西行,孤身涉險,歷盡艱難,經秦涼高昌等地,抵天竺北境,即越過今之新疆省北路,經西土耳其斯坦、阿富汗而進入印度境內,沿途瞻禮聖蹟,迤邐南行,至摩揭陀國。時為貞觀五年,師三十歲,遂留學那爛陀寺,入戒賢論師門下,習瑜伽師地論等,又學顯揚、婆沙、俱舍、順正理、對法、因明、聲明、集量、中、百等論,鑽研諸部,凡經五年。其後,徧遊五天竺,歷謁名賢,叩詢請益,尋求梵本。遊學十二年,還那爛陀寺,依戒賢之命講「攝大乘論」、「唯識抉擇論」。時有師子光講中、百二論,駁師之說,師乃會和中觀、瑜伽二宗作「會宗論」三千頌破斥之;後又製「破惡見論」一千六百頌破斥烏荼國小乘論師之「破大乘論」,因而名震五天竺。戒日王等聞名,競相禮謁。

玄奘大師四十一歲時,意欲東返。戒日王於曲女城為師作大法會,五印度十八國王均列席,大小乘僧及婆羅門等七千餘人亦到,此即佛教史上著名之曲女城辯論大會。師受請為論主,稱揚大乘,提出論文「真唯識量」頌,懸之於會場門外,經十八日,竟無人發論難之。戒日王益增崇重,十八國王並於會後歸依為弟子。會畢,師決意辭歸,戒日王堅留不成,遂再邀集十八國王於首都况羅那迦城,開七十五日之無遮(布施)大會,為師隆重餞行。貞觀十七年,師正式辭王東歸。經由今之新疆省南路、于闐、樓蘭而回國,往返共歷十七年,行程五萬里。於貞觀十九年正月還抵長安,帝敕命梁國公房玄齡等文武百官盛大歡迎。師所齎經像舍利等,凡數百件,其中除佛像及佛舍利一五○粒之外,共請回佛經梵文原典五二○夾六五七部。

玄奘大師歸後,為太宗、高宗所欽重,供養於大內,賜號「三藏法師」。太宗且曾兩度勸其棄道輔政,師均以「願守戒緇門,闡揚遺法」而固辭之。帝唯從其志,助其譯經工作,建長安譯經院,詔譯新經;師先後於弘福寺、大慈恩寺、玉華宮譯經,凡十九年,共出經論七十五部一三三五卷。譯出之主要經典有:大般若經六百卷、瑜伽師地論一百卷、大毘婆沙論二百卷、俱舍論、成唯識論、攝大乘論等。師於印度所學遂盡傳至中國。

玄奘大師嘗斥責鳩摩羅什等古代譯經家以「達意」為原則而信筆直譯之翻譯法,遂提倡忠於原典、逐字翻譯之譯經新規則。後代譯經家每以玄奘大師所立之定則為法式,而稱玄奘以前所譯之經為舊譯,稱玄奘以後所譯之經為新譯。師著有「大唐西域記」十二卷,內載西域、印度、錫蘭等一三八國之歷史、地理、宗教、神話傳說、風土人情等,親踐者一一○國,傳聞者二十八國。該書在佛教史學及古代西域、印度、中亞、南亞之史地、文化上,乃至於中西交通史料上,均富有極高之價值,至堪珍視,故亦甚為歐美日本學者重視。

麟德元年玄奘大師(664)二月五日示寂,世壽六十三(一作六十五、六十九)。師示寂後,高宗哀慟逾恆,為之罷朝三日。追諡「大遍覺」之號。敕建塔於樊川北原。其後,黃巢亂起,或奉其靈骨至南京立塔。太平天國時,塔圯;迨至亂平,堙沒無人能識。對日抗戰(1937∼1945)時,日本人入南京,修路掘地得之,移奉其國。後以部分頂骨歸還我國,現奉安於臺灣南投縣日月潭玄奘寺。(下圖取自佛光大辭典)

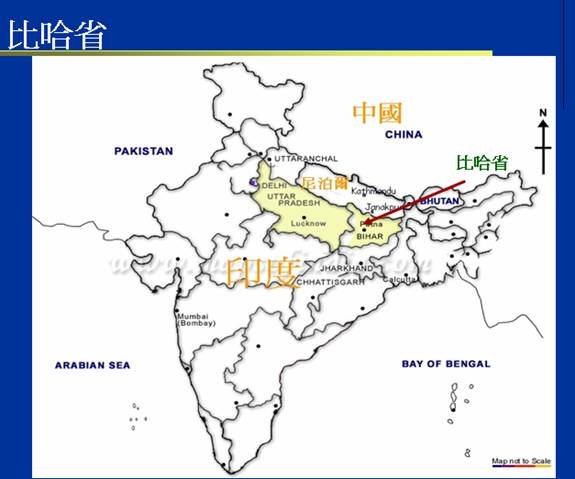

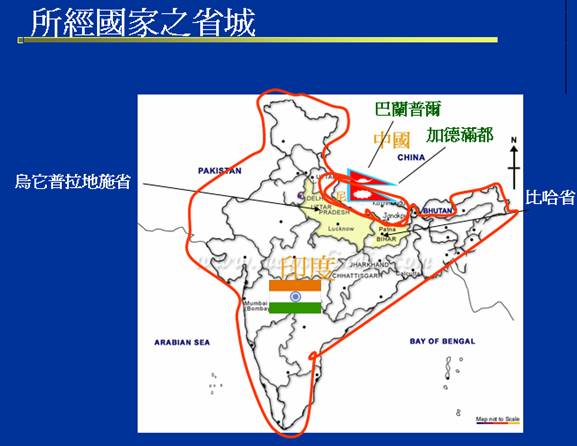

四、朝聖走動的印度省份及尼泊爾國家城市

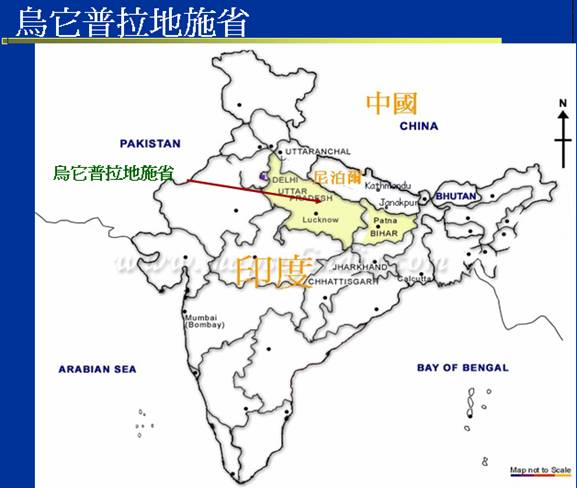

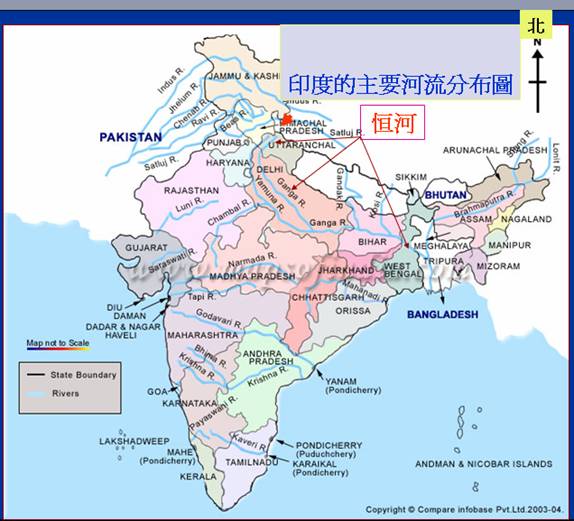

要去印度朝聖,先要有些大略的地理概念,不然去一次印度,走到那裡都搞不清楚,依本人經驗,要能去過三次以上,才會有些完整的地理與歷史概念,所以先引導大家來學習一些地理常識。此次經歷有比哈省(Bihar)、上部省(uttar pradesh)兩大省,及尼泊爾邊界及首都加德滿都等。

用遊覽車走過的城市與地方

注意恆河流域是主要佛陀弘法地區

(待續)