印度(India)旅遊文化簡介(1)

印度(India)旅遊文化簡介(1)

張玄祥

居士

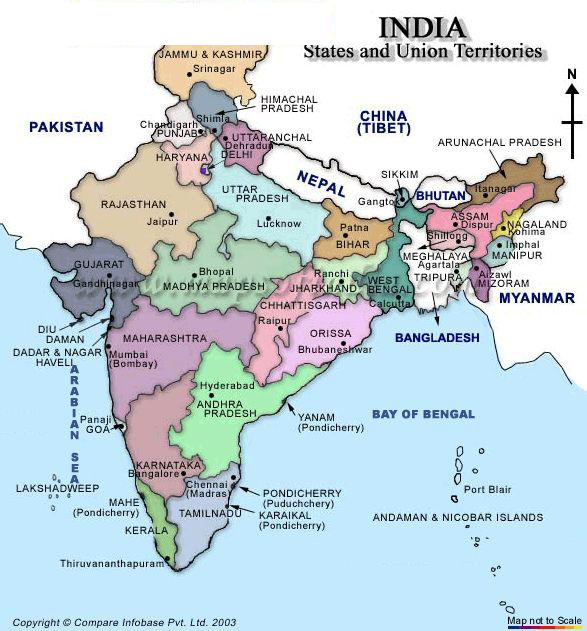

印度(India)地圖

玄奘大師云:「印度者,唐言月。月有多名,斯其一稱。言諸群生輪迴不息,無明長夜莫有司晨,其猶白日既隱宵燭斯繼。雖有星光之照,豈如朗月之明。,緣斯致因而譬月。良以其土聖賢繼軌導凡御物如月照臨,由是義故,謂之印度。」

印度位於亞洲南部,介於阿拉伯海與孟加拉灣間,突出於印度洋。歷史上印度建國於西元前3,000年間,是世界四大文明古國之一,其他文明古國有埃及(建於西元前3,000年)、中國(建於西元前2,690年,太古亦在西元3,000年以前)、希臘(建於西元前2,000多年)。另一說法為美索不達米亞Mesopotamia (意指「兩河之間」,即現今伊拉克),又稱兩河流域(底格里斯河及幼發拉底河)-巴比倫Babylon (建於西元前2,750年),亞述Assyria (1,350 ~ 612 B.C.)。亞述興起於古代的近東(Near East)地區,舊約時代,亞述、巴比倫與以色列的歷史相互緊密地交織糾纏著。

印度是文明古國,是從印度河流域(流經今巴基斯坦境內)開始發展的,所以取國名為印度Indus,其原有國土包括現在的印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾部份。1947年英國退出殖民印度,巴基斯坦又從印度分裂而出,成印度教與回教兩個世仇的國家,後來東孟加拉亦宣告獨立成孟加拉國。而尼泊爾在1814年英國以東印度公司入侵印度掌握政治大權後,尼泊爾亦被迫割讓大片領土給英屬印度,外交受英監督。1856年至1950年,尼泊爾拉納家族依靠英國人的支援奪取軍政大權,並獲世襲首相的地位,使國王成為傀儡。1923年,英承認尼泊爾獨立。

孕育印度文化的印度河和恆河都發源自喜馬拉雅山,印度河向西南流入阿拉伯海,而恆河向東南流入孟加拉灣。兩大河流在下游地區開展的大平原是印度肥沃的穀倉。印度是個宗教複雜的國家,它有雄偉的地勢,富庶的河山,詭譎多變的氣候,又有迷人的自然景觀、風景名勝。

印度北部以喜馬拉雅山和喀喇崑崙山為天然屏障,與不丹、尼泊爾、中國西藏為鄰;西北與巴基斯坦為鄰,東北連接孟加拉、緬甸,東南隔馬納爾灣和保克海峽與斯里蘭卡(古稱錫蘭)相望。印度除了歷史悠久,幅員也很廣闊,而且地理環境複雜多變,富含各種地形地貌,氣候變化多端,人種複雜、人口密度也高。

印度現在共分成28個行省,一個中央行政區-首都德里,六個聯邦中央直轄區(Union territories)。最大省邦是Rajasthan(首府Jaipur),有34萬多平方公里,次大省邦有Madhya pradesh(Bhopal)Maharashtra (mumbai),各有30萬多平方公里,再次大省邦是Uttar pradesh (Lucknow),有24萬多平方公里。佛陀證道省邦現在分成兩個省邦,大塔座落於Bihar省邦(Patna)之菩提伽耶,此省邦僅剩下94,163平方公里,古代摩竭陀國(Magadha)是很大的國家。

一、人口(Population):

印度人口10.9億(2005年中央統計局數位),其中男性為5.3127億,女性為4.9573億。印度是個民族、宗教眾多、文化各異的國家,是世界上「保存最完好」的「人種、宗教、語言博物館」。印度是一個由印度斯坦、泰盧固、孟加拉、泰米爾等民族組成的多民族國家,其中印度斯坦族佔全國人口的46.3%,泰魯固族佔8.6%,孟加拉族佔7.7%,泰米爾族佔7.4%。約82%的居民信奉印度教,其次為伊斯蘭教(12%),基督教(2.3%),錫克教(1.9%),佛教(0.8%)和耆那教(0.4%)等。

聯合國最新的全球人口報告預測,將在2050年前達到十五億九千三百萬人,中國則從十三億一千六百萬人增加到十三億九千二百萬人。目前印度每一位婦女的平均生育率超過三人,中國大約是一點七人,這是造成印度人口未來提前超越中國的原因。

印度農村人口佔全國人口三分之二,因此由地方長老組成的基層評議暨決策小組「長老委員會」,在印度地方自治體系中具有舉足輕重的作用,擁有地方所有大小事務的最後裁決權,包括村民的衣、食、住、行、育樂和男女之間的戀情,只要長老會介入,警察和司法單位甚至都無權置啄。

印度主要種族包括:(1)土著:達羅毗荼人(Dravidians)(2)雅利安人(Aryans):屬印歐族的一支,西元前一千五百年左右,來到印度成為今日多數印度人的祖先。其他:蒙古人種、黑矮人、澳洲土著…。政府雖然規定限生二個小孩,唯印度重男輕女,只有男子才可傳承香火,故平均每個家庭有三個孩子以上。

二、位置(Position):

印度位於亞洲之南,北枕喜馬拉雅山與亞洲各國為界,東北連接中國,東瀕孟加拉灣,南接印度洋、斯里蘭卡,西邊接阿拉伯海,印度的面積約有329萬平方公里(實際面積為3287,263平方公里),約台灣的100倍大,居世界第七位。由南到北長共3,214公里,從東到西寬共2,933公里,海岸線總長約7,516公里。最長河流是恆河(Ganga)2,510公里,第二長Godavari 1,465公里,第三長Krishna 1,400公里,第四長Yamuna 1,400公里,第五長Narmada 1,312公里,第六長Ghaghara 1,080公里,第七長Satluj 1,050公里,第八長Mahanadi 858公里,…,而印度河(Indus)僅有709公里。印度半島北側以高山和亞洲其他部份隔絕,地形並不複雜。由南向北大致可分為三大區域,喜馬拉雅山脈地帶、北部平原、南部德干高原。

(1)德干高原(Deccan Plateau):包括半島部份及半島東南的錫蘭島(Ceylon)。

此區地質為古老的結晶岩地塊,受喜馬拉雅山造山運動的影響,使地塊東西兩側的邊緣略升成山稱為東、西高止山(Ghats Mts.)且地勢西高東低,因此河流多向東流入孟加拉灣(Bay of Bengal)。高原的西北側有部份火山熔岩風化所形成的黑棉土(black cotton soil),有農田牧場,印度的礦產和森林都位於此,很適於種植棉花。錫蘭島略似梨形,中央為結晶性岩塊山地,四週平原是人口稠密及農業生產區域。(2)印度大平原:介於德干高原和北部高山之間。本區在古地質時代曾是一條海溝,後因河流由南、北兩側高地搬運大量沖積物填塞,而逐漸形成低平的印度大平原。北部平原:約2,410公里,平均寬度約320公里,是世界最大的沖積平原,土壤肥沃,大部分印度人居住於此。

a.東半部為恆河(Ganges R.)沖積平原,是印度的精華區。

b.西半部則為印度河(Indus R.)沖積平原,印度河中、下游因氣候乾燥而形成沙漠(稱塔爾沙漠Thar Desert或印度大沙漠Great Indian Desert)。

(3)北部高山區:即喜馬拉雅山區(Himalaya Mts.)。喜馬拉雅山脈地帶:喜馬拉雅山東西橫亙二千多公里,是新摺曲山脈,山高多在七八千公尺以上,主峰聖母峰(Mt. Zhumulangma)高8,848公尺,位於西藏(Tibet)與尼泊爾(Nepal)的國界上。高山上的積雪通常即是附近大河的上源,山脈北坡雪水西段注入印度河經西藏、克什米爾入巴基斯坦,流入阿拉伯海,東段注入雅魯藏布江,南坡諸水則多注入恆河。

三、地形環境(Topography Feature)

按照地形特徵,印度可以分為五個部份,北部喜馬拉雅山區,中部恆河平原區,西部塔爾沙漠區,南部德干高原區,東部海岸區。喜馬拉雅山成為印度北部的天然屏障,使印度免受亞洲中部冬季寒風的侵襲,因此印度冬季氣候並不太冷。古代印度有三大河流經印度:印度河(現於巴基斯坦境內)、恆河、撒拉斯瓦地(Sarsavati) 又名伽噶哈克拉(Ghaggar Hakra)。恆河是印度第一大河,有聖河之稱,全長2,510公里,原出於喜馬拉雅山,山水南注,形成無數河流,恆河在下游構成一個三角洲,恆河流域是世界人口最稠密的地區,經濟最發達的地區,在它滋潤下,出現了無數商業城市和宗教聖地。

四、氣候(Climate)

可分成涼季、熱季、雨季。涼季:10月到2月,各地氣候溫和、涼爽,偶有霜降;熱季:3月到6月,氣溫酷熱,颶風頻仍;雨季:6月到9月東南與西南季風吹越印度洋,帶來濕氣。

印度大部分在熱帶,印度一年有四季:夏天、雨天、春天、冬天。印度三月到五月是夏天,其間天氣炎熱酷暑,白天氣溫常常超過49∘C,人們常緊閉門窗戶,防止熱浪侵襲,一天至少要喝上三壺涼水。晚上睡覺躺在溫燙的床板和枕頭上,大多數的人在12點以後才能入睡。

印度六月到七月是雨天,河水暴漲,泛濫成災,蚊子、蒼蠅紛紛出動,這時候,傳染病較多,報紙幾乎天天都有報導。西南季風帶有大量潮濕空氣,冬天時氣溫最低8∘C,這時的喜馬拉雅山區常下雪。

五、語言Language

印度的語言異常繁雜,憲法承認的語言有10多種,登記註冊的達1,600多種語言。英語和印地語同為印度的官方語言。印度民族之組成十分複雜,方言亦多達二百二十餘種,然關於印度文化之形成,雅利安人實為主幹,印度之民族、語言亦以雅利安族、達羅毘荼族(Dravidains)及其語言為主。

現在印度有語言廿四種之多,1950年印度憲法規定,英語為印度官方語言,和印地(Hindi)文是國語。其他還有Assamese(阿薩姆語)、Bengali(孟加拉語)、Bodo、Dogri、Gujarati(古佳拉特省語)、Hindi(北印度語)、Kannada(坎那達語)、Kashmiri(喀什米爾語)、Konkani、Maithili、Malayalam(馬來亞拉姆語)、Marathi(馬拉地語)、Manipuri、Nepali(尼泊爾語)、Oriya、Punjabi(旁遮普語---印度和巴基斯坦語)、Sindhi、Sanskrit(梵語)、Santhali、Tamil(錫蘭島坦米爾語)、Telugu、Urdu(烏都語---通行於印度和巴基斯坦語言)等。

有人說印度有多少人,就有多少種語言,這當然是一個笑話,但是說明了一個問題,同一種語言,有時兩個村子之間也有區別,印度流行的英語中,有不少印地(Hindi)文混合使用,錯綜複雜,有些名詞用兩種語言構成,印度的小學生要學習三種語言:英語、印度語和當地語。由於印度語言複雜,不同地區,兩地通話,受到影響,直接影響了文化的交流,這對整個印度的團結、統一和經濟發展不可避免地帶來了一些損失。

六、政治:

1950年1月26日生效的憲法規定印度為聯邦制國家,是主權的、社會主義的、世俗的民主共和國。印度採取英國式的議會民主制。公民不分種族、性別、出身、宗教信仰和出生地點,在法律面前一律平等。總統為國家元首和武裝部隊的統帥,由聯邦議會及邦議會組成「選舉團」選出,每屆任期五年。總統依照以總理為首的部長會議的建議行使職權。

議會由聯邦院(上院)和人民院(下院)組成。聯邦院共244席,議員由各邦及中央直轄區立法院議員選舉產生,任期六年,每兩年改選1/3。聯邦院每年召開四次會議。憲法規定副總統為法定的聯邦院議長。人民院為國家主要立法機構,其主要職能為:制定法律和修改憲法;控制和調整聯邦政府的收入和支出;對聯邦政府提出不信任案,並有權彈劾總統。人民院共545席,其中543名議員透過選舉產生,另外2名議員由總統直接任命,每五年舉行一次大選。

最高法院是最高司法權力機關,有權解釋憲法、審理中央政府與各邦之間的爭議問題等。最高法院法官由總統委任。總檢察長由總統任命,其主要職責是就執法事項向政府提供諮詢和建議,完成憲法和法律規定的檢察權,對憲法和法律的執行情況進行監督等。各邦設有高等法院,縣設有縣法院。

七、印度經濟

印度是一個農業大國,主要農產品有稻米、小麥、油料、甘蔗、茶葉、棉花和黃麻等。全國耕地面積約1.6億公頃,每人平均0.17公頃。印度是世界第一大產奶國,也是世界重要的產棉國和產茶國。牛、山羊、綿羊、水牛頭數居世界第一。印度資源豐富,擁有雲母、煤、鐵、鋁、鉻、錳、鋅、銅、鉛、磷酸鹽、黃金、石油等豐富的礦產資源,其中雲母的產量和儲量為世界之首,鋁土產量和煤產量均居世界第五位。森林5,300萬公頃,覆蓋率為16%。工業已形成較為完整的體系,自給能力較強。其工業主要包括製造業、電力、礦業、紡織、食品、精密儀器、汽車製造、軟體製造和航空等行業。近年來,印度政府實行全面經濟改革,經濟發展速度引人注目。目前,印度在天體物理、空間技術、分子生物、電子技術等高科技領域都已達到較高水準。此外,印度的旅遊業和服務業也比較發達,在國民經濟中佔有相當的比例。印度的主要出口商品有珠寶製品、棉紗及棉織品、化工製品、機械及五金製品、石油製品、皮革、海產品、鐵礦砂及礦產品等。此外,印度的旅遊業和服務業也比較發達,在國民經濟中佔有相當的比例。印度主要旅遊點有阿格拉、德里、齋浦爾、昌迪加爾、納蘭達、邁索爾、果阿、海德拉巴、特裏凡特瑯等。鐵路是印度最大的國營部門,亦為主要運輸手段,總長度居亞洲第一位,世界第四位。近年來,公路運輸發展較快,已承擔了全國80%的客運量和60%的貨運量,全國日平均客運量逾6,000萬人次,為世界最大的公路網之一。貨幣名稱:印度盧比(Rupee);1盧比=100派士。印度的平均國民所得為US$ 1,720美元,比中國大陸(3,600美元)稍低,但貧富相差很大。

(待續)